優質産品展示

Project

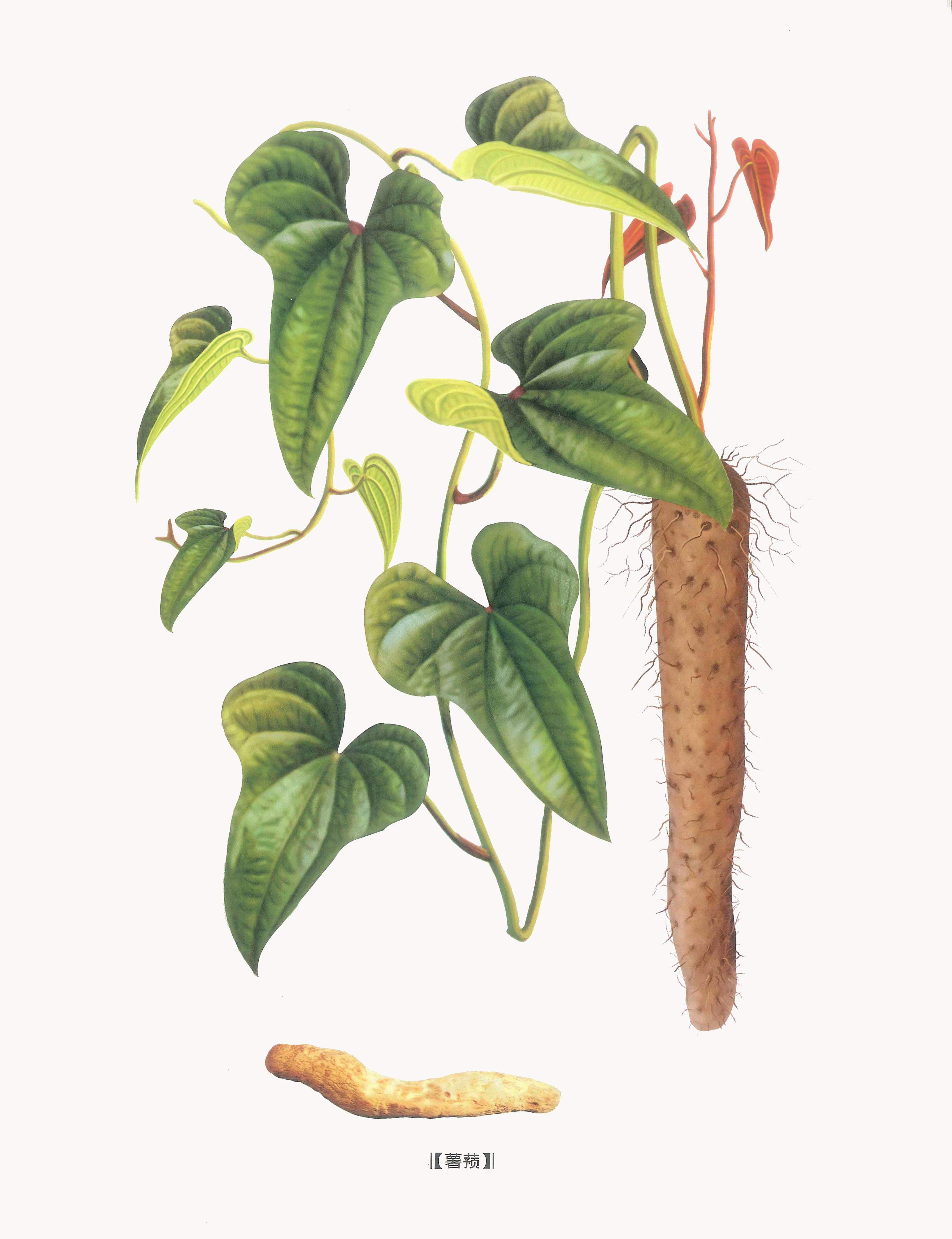

山藥

¥ 0.00

0.00

山藥

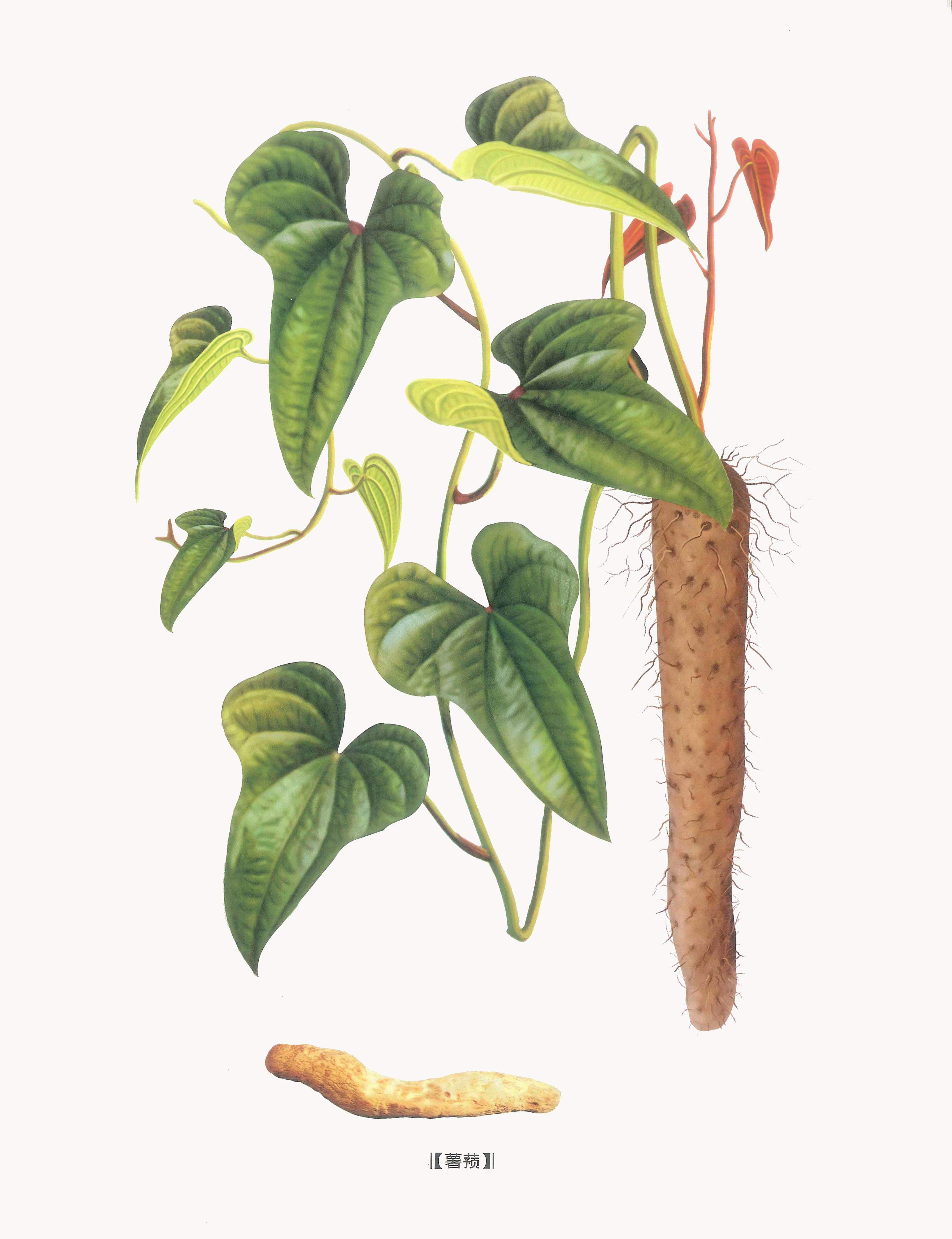

藥材圖片

功效

《神農本草經》

味甘,溫。主傷中,補虛羸,除寒熱邪氣,補中益氣力,長肌肉。久服耳目聰明,輕身不(bù)饑,延年。

《本草經集注》陶弘景

味甘,溫、平,無毒。主治傷中,補虛羸,除寒熱邪氣,補中,益氣力,長肌肉。主頭面遊風,風頭目眩,下氣,止腰痛,補虛勞羸瘦,充五髒,除煩熱,強陰。久服耳目聰明,輕身,不(bù)饑,延年。

《雷公炮制藥性解》李中梓

味甘,性溫無毒,入脾肺腎三經。補陰虛,消腫硬,健脾氣,長肌肉,強筋骨,療幹咳,止遺洩,定驚悸,除瀉痢。乳制用。

《本草經解》葉天士

氣溫平,味甘,無毒。主傷中,補虛羸,除寒熱邪氣,補中,益氣力,長肌肉,強陰。久服耳目聰明,輕身,不(bù)饑延年。(炒用)

山藥氣溫平,禀天春升秋降之(zhī)和(hé / huò)氣,入足厥陰肝經、手太陰肺經;味甘無毒,禀地(dì / de)中正之(zhī)土味,入足太陰脾經。氣升味和(hé / huò),陽也(yě)。

脾爲(wéi / wèi)中州而(ér)統血,血者陰也(yě),中之(zhī)守也(yě);甘平益血,故主傷中。脾主肌肉,甘溫益脾,則肌肉豐滿,故補虛羸。

肺主氣,氣虛則寒邪生;脾統血,血虛則熱邪生;氣溫益氣,味甘益血,血氣充而(ér)寒熱邪氣除矣。脾爲(wéi / wèi)中州,血爲(wéi / wèi)中守;甘平而(ér)益脾血,所以(yǐ)補中。脾主四肢,脾血足,則四肢健;肺氣充,則氣力倍也(yě)。陰者宗筋也(yě),宗筋屬肝;氣溫禀春升之(zhī)陽,所以(yǐ)益肝而(ér)強陰也(yě)。

久服,氣溫益肝,肝開竅于(yú)目,目得血則明。氣平益肺而(ér)生腎,腎開竅于(yú)耳,耳得血則聰。味甘益脾,脾氣充則身輕,脾血旺則不(bù)饑,氣血調和(hé / huò),故延年也(yě)。

《長沙藥解》黃元禦

味甘,氣平,入足陽明胃、手太陰肺經。養戊土而(ér)行降攝,補辛金而(ér)司收斂,善熄風燥,專止疏洩。

《神農本草經》

味甘,溫。主傷中,補虛羸,除寒熱邪氣,補中益氣力,長肌肉。久服耳目聰明,輕身不(bù)饑,延年。

《本草經集注》陶弘景

味甘,溫、平,無毒。主治傷中,補虛羸,除寒熱邪氣,補中,益氣力,長肌肉。主頭面遊風,風頭目眩,下氣,止腰痛,補虛勞羸瘦,充五髒,除煩熱,強陰。久服耳目聰明,輕身,不(bù)饑,延年。

《雷公炮制藥性解》李中梓

味甘,性溫無毒,入脾肺腎三經。補陰虛,消腫硬,健脾氣,長肌肉,強筋骨,療幹咳,止遺洩,定驚悸,除瀉痢。乳制用。

《本草經解》葉天士

氣溫平,味甘,無毒。主傷中,補虛羸,除寒熱邪氣,補中,益氣力,長肌肉,強陰。久服耳目聰明,輕身,不(bù)饑延年。(炒用)

山藥氣溫平,禀天春升秋降之(zhī)和(hé / huò)氣,入足厥陰肝經、手太陰肺經;味甘無毒,禀地(dì / de)中正之(zhī)土味,入足太陰脾經。氣升味和(hé / huò),陽也(yě)。

脾爲(wéi / wèi)中州而(ér)統血,血者陰也(yě),中之(zhī)守也(yě);甘平益血,故主傷中。脾主肌肉,甘溫益脾,則肌肉豐滿,故補虛羸。

肺主氣,氣虛則寒邪生;脾統血,血虛則熱邪生;氣溫益氣,味甘益血,血氣充而(ér)寒熱邪氣除矣。脾爲(wéi / wèi)中州,血爲(wéi / wèi)中守;甘平而(ér)益脾血,所以(yǐ)補中。脾主四肢,脾血足,則四肢健;肺氣充,則氣力倍也(yě)。陰者宗筋也(yě),宗筋屬肝;氣溫禀春升之(zhī)陽,所以(yǐ)益肝而(ér)強陰也(yě)。

久服,氣溫益肝,肝開竅于(yú)目,目得血則明。氣平益肺而(ér)生腎,腎開竅于(yú)耳,耳得血則聰。味甘益脾,脾氣充則身輕,脾血旺則不(bù)饑,氣血調和(hé / huò),故延年也(yě)。

《長沙藥解》黃元禦

味甘,氣平,入足陽明胃、手太陰肺經。養戊土而(ér)行降攝,補辛金而(ér)司收斂,善熄風燥,專止疏洩。

常用方

《本草經解》葉天士

山藥同生地(dì / de)、杞子(zǐ)、牛膝、甘菊、白蒺藜、五味,治肝腎虛怯。同蓮肉、扁豆、人(rén)參、白芍、白茯、甘草、陳皮,治脾虛洩瀉。同羊肉、肉苁蓉作羹,治虛羸。

《長沙藥解》黃元禦

《金匮》薯蓣丸,薯蓣三十分,麥冬六分,桔梗五分,杏仁六分,當歸十分,阿膠七分,幹地(dì / de)黃十分,芍?藥六分,芎六分,桂枝十分,大(dà)棗百枚爲(wéi / wèi)膏,人(rén)參七分,茯苓五分,白術六分,甘草二十分,神曲十分,幹姜三分,柴胡五分,白蔹二分,豆黃卷十分,防風六分。蜜丸,彈子(zǐ)大(dà),空腹酒服一(yī / yì /yí)丸。治虛勞諸不(bù)足,風氣百疾。以(yǐ)虛勞之(zhī)病,率在(zài)厥陰風木一(yī / yì /yí)經,厥陰風木,洩而(ér)不(bù)斂,百病皆生。肺主降斂,薯蓣斂肺而(ér)保精,麥冬清金而(ér)甯神,桔梗、杏仁,破壅而(ér)降逆,此所以(yǐ)助辛金之(zhī)斂也(yě)。肝主升發,歸、膠滋肝而(ér)養血,地(dì / de)、芍潤木而(ér)清風。芎䓖、桂枝,疏郁而(ér)升陷,此所以(yǐ)輔乙木之(zhī)升發也(yě)。升降金木,職在(zài)中氣,大(dà)棗補己土之(zhī)精,人(rén)參補戊土之(zhī)氣,苓、術、甘草,培土而(ér)瀉濕,神曲、幹姜,消滞而(ér)驅寒,此所以(yǐ)理中而(ér)運升降之(zhī)樞也(yě)。賊傷中氣,是(shì)惟木邪,柴胡、白蔹,瀉火而(ér)疏甲木,黃卷、防風,燥濕而(ér)達乙木,木靜而(ér)風息,則虛勞百病瘳矣。

陰陽之(zhī)要(yào / yāo),陽密乃固,陰平陽秘,精神乃治,陰陽離決,精氣乃絕。《素問》語。四時(shí)之(zhī)氣,木火司乎生長,金水司乎收藏,人(rén)于(yú)秋冬之(zhī)時(shí),而(ér)行收藏之(zhī)政。寶澀精神,以(yǐ)秘陽根,是(shì)謂聖人(rén)。下此于(yú)蟄藏之(zhī)期,偏多損失,坎陽不(bù)密,木郁風生,木火行疏洩之(zhī)令,金水無封閉之(zhī)權,于(yú)是(shì)驚悸、吐衄、崩帶、淋遺之(zhī)病,種種皆起。是(shì)以(yǐ)虛勞之(zhī)證非一(yī / yì /yí),無不(bù)成于(yú)乙木之(zhī)不(bù)谧,始于(yú)辛金之(zhī)失斂。究之(zhī)總緣土敗,蓋坎中之(zhī)陽,諸陽之(zhī)根,坎陽走洩,久而(ér)癸水寒增,己土濕旺,脾不(bù)能升而(ér)胃不(bù)能降,此木陷金逆所由來(lái)也(yě)。法當溫燥中脘,左達乙木而(ér)右斂辛金。薯蓣之(zhī)性,善入肺胃而(ér)斂精神,輔以(yǐ)調養土木之(zhī)品,實虛勞百病之(zhī)良藥也(yě)。

《本草經解》葉天士

山藥同生地(dì / de)、杞子(zǐ)、牛膝、甘菊、白蒺藜、五味,治肝腎虛怯。同蓮肉、扁豆、人(rén)參、白芍、白茯、甘草、陳皮,治脾虛洩瀉。同羊肉、肉苁蓉作羹,治虛羸。

《長沙藥解》黃元禦

《金匮》薯蓣丸,薯蓣三十分,麥冬六分,桔梗五分,杏仁六分,當歸十分,阿膠七分,幹地(dì / de)黃十分,芍?藥六分,芎六分,桂枝十分,大(dà)棗百枚爲(wéi / wèi)膏,人(rén)參七分,茯苓五分,白術六分,甘草二十分,神曲十分,幹姜三分,柴胡五分,白蔹二分,豆黃卷十分,防風六分。蜜丸,彈子(zǐ)大(dà),空腹酒服一(yī / yì /yí)丸。治虛勞諸不(bù)足,風氣百疾。以(yǐ)虛勞之(zhī)病,率在(zài)厥陰風木一(yī / yì /yí)經,厥陰風木,洩而(ér)不(bù)斂,百病皆生。肺主降斂,薯蓣斂肺而(ér)保精,麥冬清金而(ér)甯神,桔梗、杏仁,破壅而(ér)降逆,此所以(yǐ)助辛金之(zhī)斂也(yě)。肝主升發,歸、膠滋肝而(ér)養血,地(dì / de)、芍潤木而(ér)清風。芎䓖、桂枝,疏郁而(ér)升陷,此所以(yǐ)輔乙木之(zhī)升發也(yě)。升降金木,職在(zài)中氣,大(dà)棗補己土之(zhī)精,人(rén)參補戊土之(zhī)氣,苓、術、甘草,培土而(ér)瀉濕,神曲、幹姜,消滞而(ér)驅寒,此所以(yǐ)理中而(ér)運升降之(zhī)樞也(yě)。賊傷中氣,是(shì)惟木邪,柴胡、白蔹,瀉火而(ér)疏甲木,黃卷、防風,燥濕而(ér)達乙木,木靜而(ér)風息,則虛勞百病瘳矣。

陰陽之(zhī)要(yào / yāo),陽密乃固,陰平陽秘,精神乃治,陰陽離決,精氣乃絕。《素問》語。四時(shí)之(zhī)氣,木火司乎生長,金水司乎收藏,人(rén)于(yú)秋冬之(zhī)時(shí),而(ér)行收藏之(zhī)政。寶澀精神,以(yǐ)秘陽根,是(shì)謂聖人(rén)。下此于(yú)蟄藏之(zhī)期,偏多損失,坎陽不(bù)密,木郁風生,木火行疏洩之(zhī)令,金水無封閉之(zhī)權,于(yú)是(shì)驚悸、吐衄、崩帶、淋遺之(zhī)病,種種皆起。是(shì)以(yǐ)虛勞之(zhī)證非一(yī / yì /yí),無不(bù)成于(yú)乙木之(zhī)不(bù)谧,始于(yú)辛金之(zhī)失斂。究之(zhī)總緣土敗,蓋坎中之(zhī)陽,諸陽之(zhī)根,坎陽走洩,久而(ér)癸水寒增,己土濕旺,脾不(bù)能升而(ér)胃不(bù)能降,此木陷金逆所由來(lái)也(yě)。法當溫燥中脘,左達乙木而(ér)右斂辛金。薯蓣之(zhī)性,善入肺胃而(ér)斂精神,輔以(yǐ)調養土木之(zhī)品,實虛勞百病之(zhī)良藥也(yě)。

使用注意

署預

《神農本草經》

薯蓣、山芋

署預

《神農本草經》

薯蓣、山芋

飲片圖片

飲片

《本草經集注》陶弘景

生嵩山山谷。二月、八月采根,曝幹。

今近道(dào)處處有,東山、南江皆多掘取食之(zhī)以(yǐ)充糧。南康間最大(dà)而(ér)美,服食亦用之(zhī)。

《中藥大(dà)辭典》

爲(wéi / wèi)薯蓣科植物薯蓣的(de)塊莖。11~12月采挖,切去根頭,洗淨泥土,用竹刀刮去外皮,曬幹或烘幹,即爲(wéi / wèi)毛山藥。選擇粗大(dà)的(de)毛山藥,用清水浸勻,再加微熱,并用棉被蓋好,保持濕潤悶透,然後放在(zài)木闆上(shàng)搓揉成圓柱狀,将兩頭切齊,曬幹打光,即爲(wéi / wèi)光山藥。

生山野向陽處。現各地(dì / de)皆有栽培。

《本草經集注》陶弘景

生嵩山山谷。二月、八月采根,曝幹。

今近道(dào)處處有,東山、南江皆多掘取食之(zhī)以(yǐ)充糧。南康間最大(dà)而(ér)美,服食亦用之(zhī)。

《中藥大(dà)辭典》

爲(wéi / wèi)薯蓣科植物薯蓣的(de)塊莖。11~12月采挖,切去根頭,洗淨泥土,用竹刀刮去外皮,曬幹或烘幹,即爲(wéi / wèi)毛山藥。選擇粗大(dà)的(de)毛山藥,用清水浸勻,再加微熱,并用棉被蓋好,保持濕潤悶透,然後放在(zài)木闆上(shàng)搓揉成圓柱狀,将兩頭切齊,曬幹打光,即爲(wéi / wèi)光山藥。

生山野向陽處。現各地(dì / de)皆有栽培。

加工

《雷公炮炙論》

雷公雲:凡使,勿用平田生二、三紀内者,要(yào / yāo)經十紀者,山中生,皮赤,四面有髭生者妙。

若采得,用銅刀削去上(shàng)赤皮,洗去涎,蒸用。

《中藥大(dà)辭典》

山藥:揀去雜質,用水浸泡至山藥中心部軟化爲(wéi / wèi)度,撈出(chū)稍晾,切片曬幹或烘幹。

炒山藥:先将麸皮均勻撒布于(yú)熱鍋内,俟煙起,加入山藥片拌炒至淡黃色爲(wéi / wèi)度,取出(chū),篩去麸皮,放涼(每山藥片100片,用麸皮10斤)。

《雷公炮炙論》

雷公雲:凡使,勿用平田生二、三紀内者,要(yào / yāo)經十紀者,山中生,皮赤,四面有髭生者妙。

若采得,用銅刀削去上(shàng)赤皮,洗去涎,蒸用。

《中藥大(dà)辭典》

山藥:揀去雜質,用水浸泡至山藥中心部軟化爲(wéi / wèi)度,撈出(chū)稍晾,切片曬幹或烘幹。

炒山藥:先将麸皮均勻撒布于(yú)熱鍋内,俟煙起,加入山藥片拌炒至淡黃色爲(wéi / wèi)度,取出(chū),篩去麸皮,放涼(每山藥片100片,用麸皮10斤)。

杭州大都醫藥有限責任公司 Copyright © 2014-2016 www.huadupharm.com All rights reserved 京ICP證000000号