優質産品展示

Project

麥冬

¥ 0.00

0.00

麥冬

藥材圖片

功效

《神農本草經》

味甘,平。主心腹,結氣傷中傷飽,胃絡脈絕,羸瘦短氣。久服輕身,不(bù)老不(bù)饑。

《本草經集注》陶弘景

味甘,平、微寒,無毒。主治心腹結氣,傷中,傷飽,胃絡脈絕,羸瘦,短氣。身重,目黃,心下支滿,虛勞客熱,口幹燥渴,止嘔吐,愈痿蹶,強陰益精,消谷調中,保神,定肺氣,安五髒,令人(rén)肥健,美顔色,有子(zǐ)。久服輕身,不(bù)老,不(bù)饑。

《雷公炮制藥性解》李中梓

味甘,性平,微寒無毒,入肺、心二經。退肺中隐伏之(zhī)火,生肺中不(bù)足之(zhī)金。止消渴,陰得其養;補虛勞,熱不(bù)能侵,去心用。

麥門冬陽中微陰,夫陽乃肺藥,微陰則去肺中伏火。伏火去,則肺金安而(ér)能生水,水盛則能清心而(ér)安神矣。故能治血妄行,調經和(hé / huò)脈。

《本草經解》葉天士

氣平,味甘,無毒。主心腹結氣,傷中傷飽,胃絡脈絕,羸瘦短氣。久服輕身,不(bù)老不(bù)饑。(去心)

麥冬氣平,禀天秋平之(zhī)金氣,入手太陰肺經;味甘無毒,得地(dì / de)中和(hé / huò)之(zhī)土味,入足太陰脾經。氣降味和(hé / huò),陰也(yě)。

心腹者,肺脾之(zhī)分;結氣者,邪熱之(zhī)氣結也(yě)。其主之(zhī)者,麥冬甘平,平能清熱,甘緩散結也(yě)。

中者陰也(yě),傷中者陰傷也(yě);甘平益陰,故主傷中。

脾爲(wéi / wèi)胃行津液者也(yě),脾血不(bù)潤,則不(bù)能爲(wéi / wèi)胃行津液,而(ér)傷飽之(zhī)症生矣;味甘而(ér)潤,滋養脾血,故主傷飽。脈者血之(zhī)府,胃與脾合,胃絡脈絕者,脾血不(bù)統,脈絡不(bù)與胃相接也(yě);甘潤養陰,所以(yǐ)續脈,脾主肌肉,而(ér)禀氣于(yú)胃,脾陰不(bù)潤,則肌肉不(bù)長,而(ér)胃氣上(shàng)逆,肺亦能呼不(bù)能吸,而(ér)氣短促矣;麥冬味甘益脾,故主羸瘦,氣平益肺,故主短氣也(yě)。久服肺氣充,所以(yǐ)身輕,脾血潤,所以(yǐ)不(bù)老不(bù)饑也(yě)。

《長沙藥解》黃元禦

味甘,微涼,入手太陰肺、足陽明胃經。清金潤燥,解渴除煩,涼肺熱而(ér)止咳,降心火而(ér)安悸。

《神農本草經》

味甘,平。主心腹,結氣傷中傷飽,胃絡脈絕,羸瘦短氣。久服輕身,不(bù)老不(bù)饑。

《本草經集注》陶弘景

味甘,平、微寒,無毒。主治心腹結氣,傷中,傷飽,胃絡脈絕,羸瘦,短氣。身重,目黃,心下支滿,虛勞客熱,口幹燥渴,止嘔吐,愈痿蹶,強陰益精,消谷調中,保神,定肺氣,安五髒,令人(rén)肥健,美顔色,有子(zǐ)。久服輕身,不(bù)老,不(bù)饑。

《雷公炮制藥性解》李中梓

味甘,性平,微寒無毒,入肺、心二經。退肺中隐伏之(zhī)火,生肺中不(bù)足之(zhī)金。止消渴,陰得其養;補虛勞,熱不(bù)能侵,去心用。

麥門冬陽中微陰,夫陽乃肺藥,微陰則去肺中伏火。伏火去,則肺金安而(ér)能生水,水盛則能清心而(ér)安神矣。故能治血妄行,調經和(hé / huò)脈。

《本草經解》葉天士

氣平,味甘,無毒。主心腹結氣,傷中傷飽,胃絡脈絕,羸瘦短氣。久服輕身,不(bù)老不(bù)饑。(去心)

麥冬氣平,禀天秋平之(zhī)金氣,入手太陰肺經;味甘無毒,得地(dì / de)中和(hé / huò)之(zhī)土味,入足太陰脾經。氣降味和(hé / huò),陰也(yě)。

心腹者,肺脾之(zhī)分;結氣者,邪熱之(zhī)氣結也(yě)。其主之(zhī)者,麥冬甘平,平能清熱,甘緩散結也(yě)。

中者陰也(yě),傷中者陰傷也(yě);甘平益陰,故主傷中。

脾爲(wéi / wèi)胃行津液者也(yě),脾血不(bù)潤,則不(bù)能爲(wéi / wèi)胃行津液,而(ér)傷飽之(zhī)症生矣;味甘而(ér)潤,滋養脾血,故主傷飽。脈者血之(zhī)府,胃與脾合,胃絡脈絕者,脾血不(bù)統,脈絡不(bù)與胃相接也(yě);甘潤養陰,所以(yǐ)續脈,脾主肌肉,而(ér)禀氣于(yú)胃,脾陰不(bù)潤,則肌肉不(bù)長,而(ér)胃氣上(shàng)逆,肺亦能呼不(bù)能吸,而(ér)氣短促矣;麥冬味甘益脾,故主羸瘦,氣平益肺,故主短氣也(yě)。久服肺氣充,所以(yǐ)身輕,脾血潤,所以(yǐ)不(bù)老不(bù)饑也(yě)。

《長沙藥解》黃元禦

味甘,微涼,入手太陰肺、足陽明胃經。清金潤燥,解渴除煩,涼肺熱而(ér)止咳,降心火而(ér)安悸。

常用方

《本草經解》葉天士

麥冬同川連,治消渴飲水。同甘草、粳米、大(dà)棗、竹葉,治勞氣欲絕。同烏梅,治下利口渴,同人(rén)參、北味、杞子(zǐ),治虛熱病暑。同沙參、北味,治心肺虛熱。

《長沙藥解》黃元禦

《金匮》麥門冬湯,麥冬七升,半夏一(yī / yì /yí)升,粳米三合,人(rén)參二兩,甘草一(yī / yì /yí)兩,大(dà)棗十二枚。治咳嗽,火逆上(shàng)氣,咽喉不(bù)利。以(yǐ)肺胃上(shàng)逆,相火刑金,麥冬、半夏,清金瀉火而(ér)降逆,甘、棗、參、粳,補中化氣而(ér)生津也(yě)。

《傷寒》炙甘草湯,方在(zài)甘草。用之(zhī)治少陽傷寒,脈結代,心動悸者。以(yǐ)少陽相火不(bù)降,緻累君火,逆升而(ér)生煩悸,麥冬清心而(ér)甯神也(yě)。

薯蓣丸,方在(zài)薯蓣。竹葉石膏湯,方在(zài)竹葉。皆用之(zhī),以(yǐ)清金而(ér)潤燥也(yě)。

麥冬清涼潤澤,涼金瀉熱,生津除煩、澤枯潤燥之(zhī)上(shàng)品。然無益中虛肺熱之(zhī)家,率因陽衰土濕,中氣不(bù)運,胃膽上(shàng)逆,相火刑金,原非實熱之(zhī)證。蓋土濕胃逆,則肺膽不(bù)得右降,以(yǐ)土者四象之(zhī)中氣,毂敗則軸折,輪輻不(bù)轉,自然之(zhī)理。戊土上(shàng)壅,濁氣填塞,肺膽無下降之(zhī)路,此相火刑金之(zhī)原也(yě)。金受火刑,失其清肅降斂之(zhī)性,嗽喘吐衄,于(yú)是(shì)生焉。但服清潤,陰旺濕滋,中氣愈敗,胃土更逆,上(shàng)熱彌增。是(shì)以(yǐ)虛勞淹滞,非無上(shàng)熱,而(ér)清金潤肺之(zhī)法,絕不(bù)能效,以(yǐ)救其标而(ér)傷其本也(yě)。此宜金土同醫,故仲景用麥冬,必與參、甘同劑。麥冬而(ér)得人(rén)參,清金益氣,生津化水,霧露泛灑,心肺肅涼。洗滌煩躁之(zhī)法,至爲(wéi / wèi)佳妙也(yě)。其諸主治,安魂魄,除煩悸,療喉瘡,治肺痿,解消渴,平咳嗽,止吐衄,下痰飲,利水濕,消浮腫,下乳汁,通經水。

《本草經解》葉天士

麥冬同川連,治消渴飲水。同甘草、粳米、大(dà)棗、竹葉,治勞氣欲絕。同烏梅,治下利口渴,同人(rén)參、北味、杞子(zǐ),治虛熱病暑。同沙參、北味,治心肺虛熱。

《長沙藥解》黃元禦

《金匮》麥門冬湯,麥冬七升,半夏一(yī / yì /yí)升,粳米三合,人(rén)參二兩,甘草一(yī / yì /yí)兩,大(dà)棗十二枚。治咳嗽,火逆上(shàng)氣,咽喉不(bù)利。以(yǐ)肺胃上(shàng)逆,相火刑金,麥冬、半夏,清金瀉火而(ér)降逆,甘、棗、參、粳,補中化氣而(ér)生津也(yě)。

《傷寒》炙甘草湯,方在(zài)甘草。用之(zhī)治少陽傷寒,脈結代,心動悸者。以(yǐ)少陽相火不(bù)降,緻累君火,逆升而(ér)生煩悸,麥冬清心而(ér)甯神也(yě)。

薯蓣丸,方在(zài)薯蓣。竹葉石膏湯,方在(zài)竹葉。皆用之(zhī),以(yǐ)清金而(ér)潤燥也(yě)。

麥冬清涼潤澤,涼金瀉熱,生津除煩、澤枯潤燥之(zhī)上(shàng)品。然無益中虛肺熱之(zhī)家,率因陽衰土濕,中氣不(bù)運,胃膽上(shàng)逆,相火刑金,原非實熱之(zhī)證。蓋土濕胃逆,則肺膽不(bù)得右降,以(yǐ)土者四象之(zhī)中氣,毂敗則軸折,輪輻不(bù)轉,自然之(zhī)理。戊土上(shàng)壅,濁氣填塞,肺膽無下降之(zhī)路,此相火刑金之(zhī)原也(yě)。金受火刑,失其清肅降斂之(zhī)性,嗽喘吐衄,于(yú)是(shì)生焉。但服清潤,陰旺濕滋,中氣愈敗,胃土更逆,上(shàng)熱彌增。是(shì)以(yǐ)虛勞淹滞,非無上(shàng)熱,而(ér)清金潤肺之(zhī)法,絕不(bù)能效,以(yǐ)救其标而(ér)傷其本也(yě)。此宜金土同醫,故仲景用麥冬,必與參、甘同劑。麥冬而(ér)得人(rén)參,清金益氣,生津化水,霧露泛灑,心肺肅涼。洗滌煩躁之(zhī)法,至爲(wéi / wèi)佳妙也(yě)。其諸主治,安魂魄,除煩悸,療喉瘡,治肺痿,解消渴,平咳嗽,止吐衄,下痰飲,利水濕,消浮腫,下乳汁,通經水。

飲片圖片

飲片

《中國(guó)藥典》

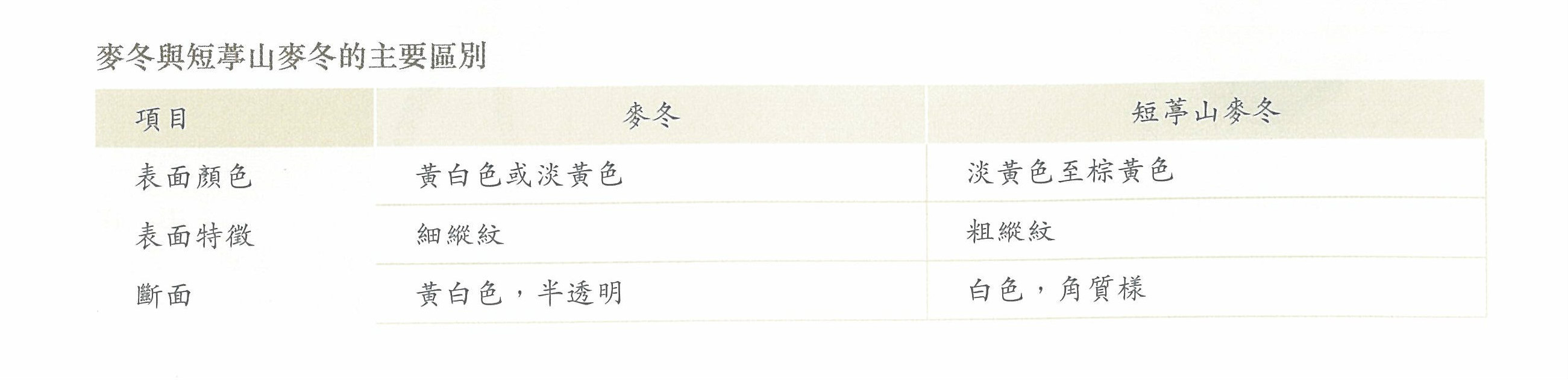

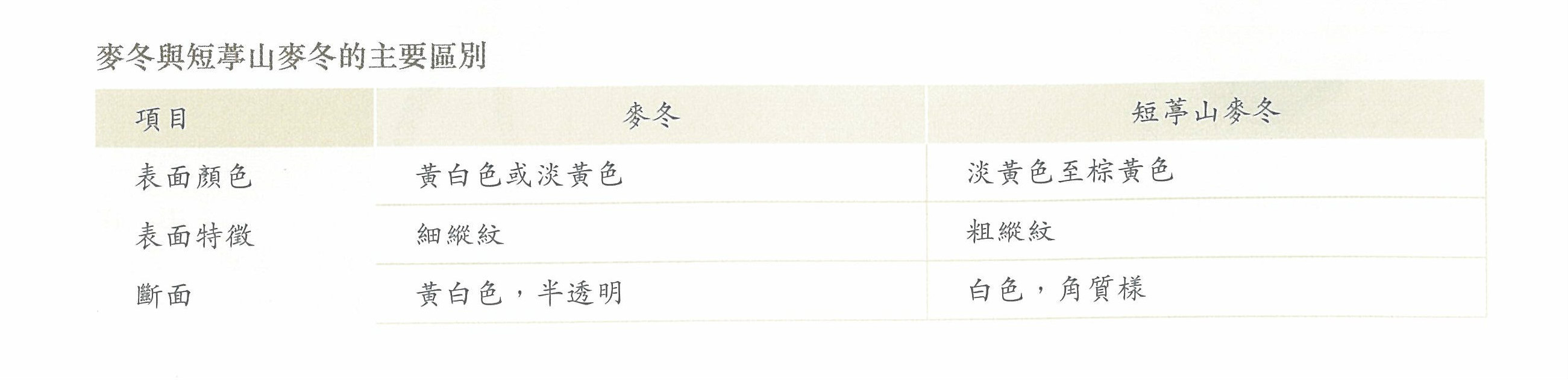

爲(wéi / wèi)百合科植物湖北麥冬或短葶山麥冬的(de)幹燥塊根。夏初采挖,洗淨,反複暴曬、堆置,至近幹,除去須根,幹燥。

《中國(guó)藥典》

爲(wéi / wèi)百合科植物湖北麥冬或短葶山麥冬的(de)幹燥塊根。夏初采挖,洗淨,反複暴曬、堆置,至近幹,除去須根,幹燥。

加工

《中國(guó)藥典》

除去雜質,洗淨,幹燥。

《中國(guó)藥典》

除去雜質,洗淨,幹燥。

杭州大都醫藥有限責任公司 Copyright © 2014-2016 www.huadupharm.com All rights reserved 京ICP證000000号