優質産品展示

Project

丹參

¥ 0.00

0.00

丹參

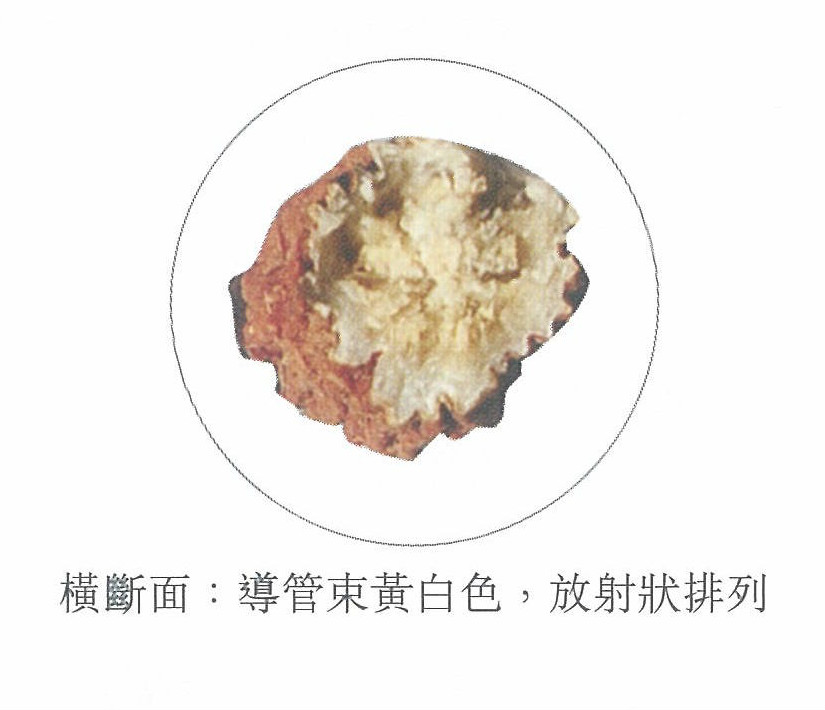

藥材圖片

功效

《神農本草經》

味苦,微寒。主心腹邪氣,腸鳴幽幽如走水,寒熱積聚,破症除瘕,止煩滿,益氣。

《本草經集注》陶弘景

苦,微寒,無毒。主治心腹邪氣,腸鳴幽幽如走水,寒熱,積聚,破症,除瘕,止煩滿,益氣。養血,去心腹痼疾結氣,腰脊強腳痹,除風邪留熱。久服利人(rén)。

《雷公炮制藥性解》李中梓

味苦,性微寒無毒,入心經。養神定志,破結除症,消癰散腫,排膿止痛,生肌長肉,治風邪留熱,眼赤狂悶,骨節疼痛,四肢不(bù)遂。破宿血,補新血,安生胎,落死胎,理婦人(rén)經脈不(bù)調,血崩帶下。

丹參色赤屬火,味苦而(ér)寒,故入手少陰經,以(yǐ)療諸般血證。

《本草經解》葉天士

氣微寒,味苦,無毒。主心腹邪氣,腸鳴幽幽如走水,寒熱積聚,破症除瘕,止煩滿益氣。

丹參氣微寒,禀天初冬寒水之(zhī)氣,入手太陽寒水小腸經;味苦無毒,得地(dì / de)南方之(zhī)火味,入手少陰心經。氣味俱降,陰也(yě)。

心腹者,心與小腸之(zhī)區也(yě),邪氣者,濕熱之(zhī)邪氣也(yě);氣寒則清熱,味苦則燥濕,所以(yǐ)主之(zhī)。腸,小腸也(yě),小腸爲(wéi / wèi)寒水之(zhī)腑,水不(bù)下行,聚于(yú)腸中,則幽幽如水走聲響矣;苦寒清洩,能瀉小腸之(zhī)水,所以(yǐ)主之(zhī)。小腸爲(wéi / wèi)受盛之(zhī)官,本熱标寒,所以(yǐ)或寒或熱之(zhī)物,皆能積聚腸中也(yě);其主之(zhī)者,味苦能下洩也(yě)。

積聚而(ér)至有形可征謂之(zhī)症,假物成形謂之(zhī)瘕;其能破除之(zhī)者,味苦下洩之(zhī)力也(yě)。心與小腸爲(wéi / wèi)表裏,小腸者心火之(zhī)去路也(yě),小腸傳化失職,則心火不(bù)能下行,郁于(yú)心而(ér)煩滿矣;其主之(zhī)者,苦寒清洩之(zhī)功也(yě)。肺屬金而(ér)主氣,丹參清心瀉火,火不(bù)刑金,所以(yǐ)益氣也(yě)。

《玉楸藥解》黃元禦

味甘,氣平,入足厥陰肝經。行血破瘀,通經止痛。

丹參調經安胎,磨堅破滞,一(yī / yì /yí)切癰疽、痂癞、瘿瘤、疥癬皆良,癥瘕崩漏兼醫。《本草》謂其破宿血,生新血,落死胎,疏通血脈,治腳膝痿痹。走及奔馬,行血之(zhī)良品也(yě)。

《神農本草經》

味苦,微寒。主心腹邪氣,腸鳴幽幽如走水,寒熱積聚,破症除瘕,止煩滿,益氣。

《本草經集注》陶弘景

苦,微寒,無毒。主治心腹邪氣,腸鳴幽幽如走水,寒熱,積聚,破症,除瘕,止煩滿,益氣。養血,去心腹痼疾結氣,腰脊強腳痹,除風邪留熱。久服利人(rén)。

《雷公炮制藥性解》李中梓

味苦,性微寒無毒,入心經。養神定志,破結除症,消癰散腫,排膿止痛,生肌長肉,治風邪留熱,眼赤狂悶,骨節疼痛,四肢不(bù)遂。破宿血,補新血,安生胎,落死胎,理婦人(rén)經脈不(bù)調,血崩帶下。

丹參色赤屬火,味苦而(ér)寒,故入手少陰經,以(yǐ)療諸般血證。

《本草經解》葉天士

氣微寒,味苦,無毒。主心腹邪氣,腸鳴幽幽如走水,寒熱積聚,破症除瘕,止煩滿益氣。

丹參氣微寒,禀天初冬寒水之(zhī)氣,入手太陽寒水小腸經;味苦無毒,得地(dì / de)南方之(zhī)火味,入手少陰心經。氣味俱降,陰也(yě)。

心腹者,心與小腸之(zhī)區也(yě),邪氣者,濕熱之(zhī)邪氣也(yě);氣寒則清熱,味苦則燥濕,所以(yǐ)主之(zhī)。腸,小腸也(yě),小腸爲(wéi / wèi)寒水之(zhī)腑,水不(bù)下行,聚于(yú)腸中,則幽幽如水走聲響矣;苦寒清洩,能瀉小腸之(zhī)水,所以(yǐ)主之(zhī)。小腸爲(wéi / wèi)受盛之(zhī)官,本熱标寒,所以(yǐ)或寒或熱之(zhī)物,皆能積聚腸中也(yě);其主之(zhī)者,味苦能下洩也(yě)。

積聚而(ér)至有形可征謂之(zhī)症,假物成形謂之(zhī)瘕;其能破除之(zhī)者,味苦下洩之(zhī)力也(yě)。心與小腸爲(wéi / wèi)表裏,小腸者心火之(zhī)去路也(yě),小腸傳化失職,則心火不(bù)能下行,郁于(yú)心而(ér)煩滿矣;其主之(zhī)者,苦寒清洩之(zhī)功也(yě)。肺屬金而(ér)主氣,丹參清心瀉火,火不(bù)刑金,所以(yǐ)益氣也(yě)。

《玉楸藥解》黃元禦

味甘,氣平,入足厥陰肝經。行血破瘀,通經止痛。

丹參調經安胎,磨堅破滞,一(yī / yì /yí)切癰疽、痂癞、瘿瘤、疥癬皆良,癥瘕崩漏兼醫。《本草》謂其破宿血,生新血,落死胎,疏通血脈,治腳膝痿痹。走及奔馬,行血之(zhī)良品也(yě)。

常用方

《本草經解》葉天士

丹參同牛膝、生地(dì / de)、黃芪、黃柏,則健走飛步。同麥冬、沙參、五味、甘草、青蒿、花粉,治煩滿。同牛膝、木瓜、萆薢、 杜仲、續斷,治脊強腳痹。專一(yī / yì /yí)味,治濕熱疝氣,自汗出(chū)欲死者。爲(wéi / wèi)末,水丸,治軟腳病。

《本草經解》葉天士

丹參同牛膝、生地(dì / de)、黃芪、黃柏,則健走飛步。同麥冬、沙參、五味、甘草、青蒿、花粉,治煩滿。同牛膝、木瓜、萆薢、 杜仲、續斷,治脊強腳痹。專一(yī / yì /yí)味,治濕熱疝氣,自汗出(chū)欲死者。爲(wéi / wèi)末,水丸,治軟腳病。

使用注意

《神農本草經》

卻蟬草

《本草經集注》

赤參、木羊乳

《神農本草經》

卻蟬草

《本草經集注》

赤參、木羊乳

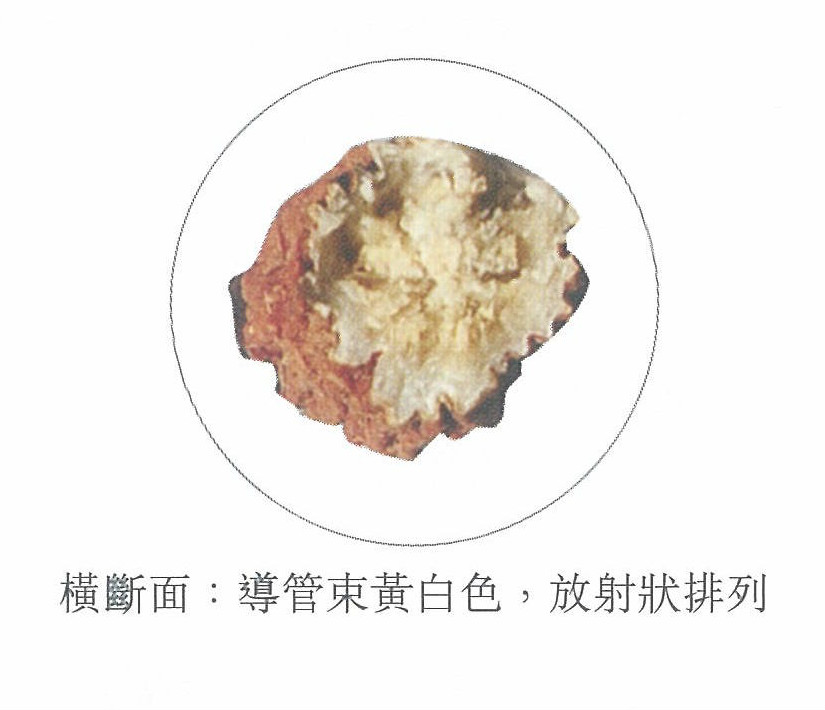

飲片圖片

飲片

《本草經集注》陶弘景

生桐柏山川谷及太山。五月采根,曝幹。

此桐柏山,是(shì)淮水源所出(chū)之(zhī)山,在(zài)義陽,非江東臨海之(zhī)桐柏也(yě)。今近道(dào)處處有,莖方有毛,紫花,時(shí)人(rén)呼爲(wéi / wèi)逐馬。酒漬飲之(zhī),治風痹。道(dào)家時(shí)有用處,時(shí)人(rén)服之(zhī)多眼赤,故應性熱,今雲微寒,恐爲(wéi / wèi)謬矣。

《中藥大(dà)辭典》

爲(wéi / wèi)唇形科植物丹參的(de)根。自11月上(shàng)旬至第二年3月上(shàng)旬均可采收,以(yǐ)11月上(shàng)旬采挖最宜。将根挖出(chū),除去泥土、根須,曬幹。

生于(yú)山野陽處。分布遼甯、河北、河南、山東、安徽、江蘇、浙江、江西、湖北、四川、貴州、山西、陝西、甘肅、廣西等地(dì / de)。主産安徽、山西、河北、四川、江蘇等地(dì / de)。此外,湖北、甘肅、遼甯、陝西、山東、浙江、河南、江西等地(dì / de)亦産。

《本草經集注》陶弘景

生桐柏山川谷及太山。五月采根,曝幹。

此桐柏山,是(shì)淮水源所出(chū)之(zhī)山,在(zài)義陽,非江東臨海之(zhī)桐柏也(yě)。今近道(dào)處處有,莖方有毛,紫花,時(shí)人(rén)呼爲(wéi / wèi)逐馬。酒漬飲之(zhī),治風痹。道(dào)家時(shí)有用處,時(shí)人(rén)服之(zhī)多眼赤,故應性熱,今雲微寒,恐爲(wéi / wèi)謬矣。

《中藥大(dà)辭典》

爲(wéi / wèi)唇形科植物丹參的(de)根。自11月上(shàng)旬至第二年3月上(shàng)旬均可采收,以(yǐ)11月上(shàng)旬采挖最宜。将根挖出(chū),除去泥土、根須,曬幹。

生于(yú)山野陽處。分布遼甯、河北、河南、山東、安徽、江蘇、浙江、江西、湖北、四川、貴州、山西、陝西、甘肅、廣西等地(dì / de)。主産安徽、山西、河北、四川、江蘇等地(dì / de)。此外,湖北、甘肅、遼甯、陝西、山東、浙江、河南、江西等地(dì / de)亦産。

加工

《中藥大(dà)辭典》

揀淨雜質,除去根莖,洗淨,撈出(chū),潤透後切片,晾幹。

炒丹參:取丹參片放入鍋内,以(yǐ)文火炒至微有焦斑爲(wéi / wèi)度,取出(chū),放涼。

《中藥大(dà)辭典》

揀淨雜質,除去根莖,洗淨,撈出(chū),潤透後切片,晾幹。

炒丹參:取丹參片放入鍋内,以(yǐ)文火炒至微有焦斑爲(wéi / wèi)度,取出(chū),放涼。

【】

杭州大都醫藥有限責任公司 Copyright © 2014-2016 www.huadupharm.com All rights reserved 京ICP證000000号