優質産品展示

Project

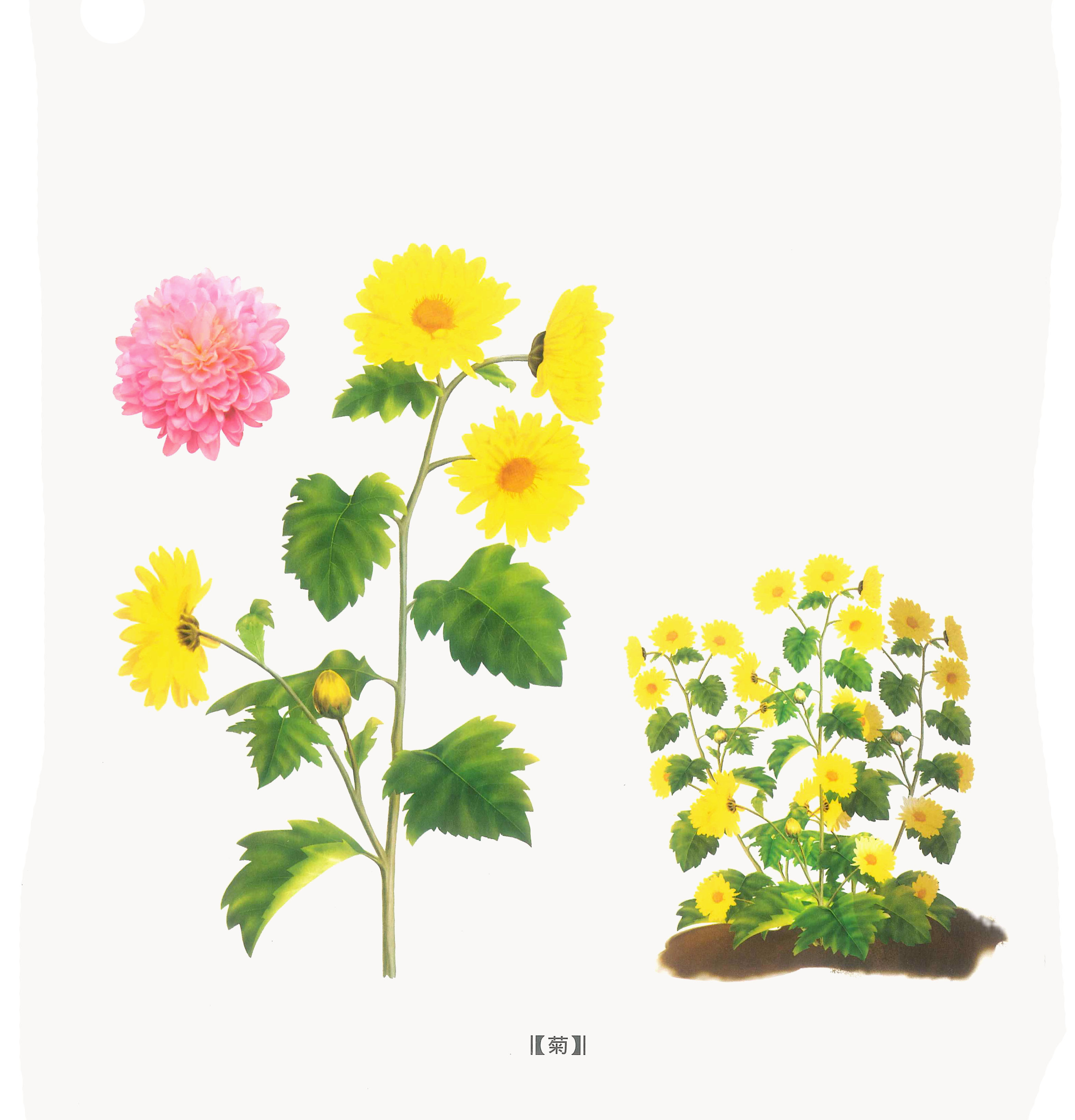

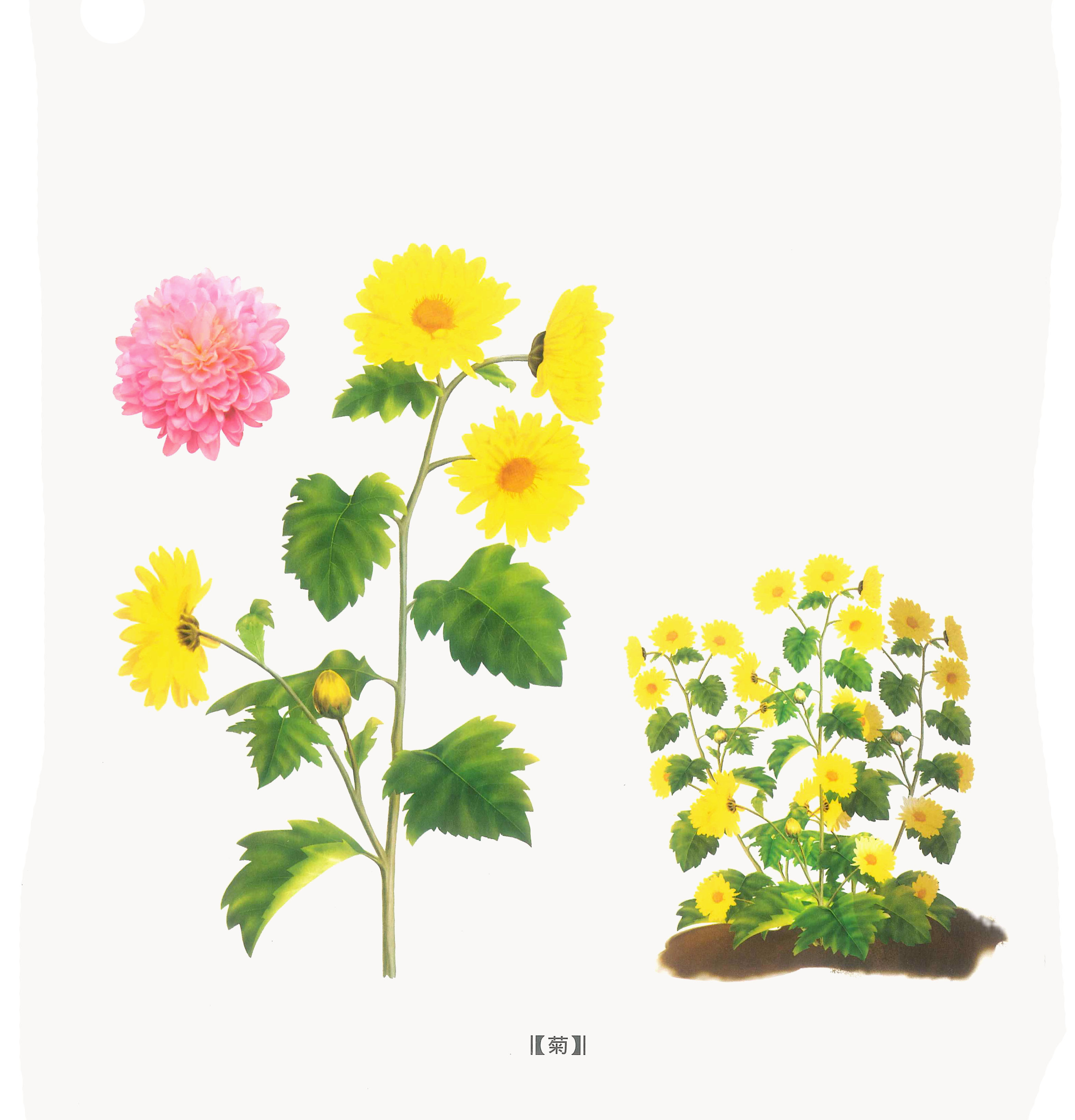

菊花

¥ 0.00

0.00

菊花

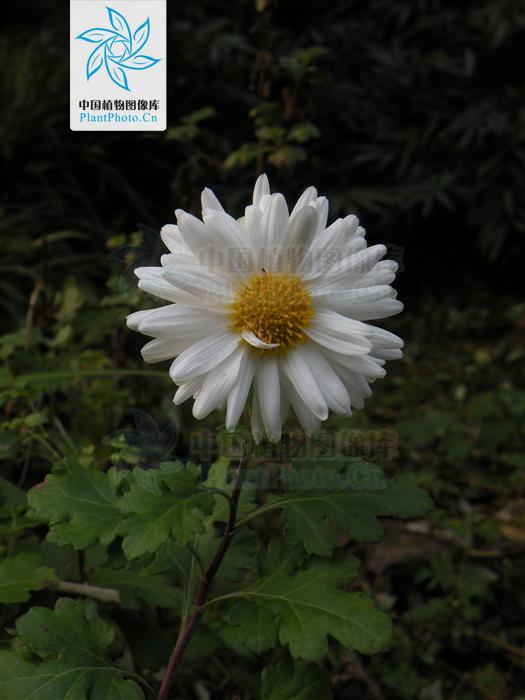

藥材圖片

功效

《神農本草經》

味苦,平。主風,頭眩腫痛,目欲脫,淚出(chū),皮膚死肌,惡風濕痹。久服,利血氣,輕身,耐老延年。

《本草經集注》陶弘景

味苦、甘,平,無毒。主治風頭,頭眩,腫痛,目欲脫,淚出(chū),皮膚死肌,惡風,濕痹。治腰痛去來(lái)陶陶,除胸中煩熱,安腸胃,利五脈,調四肢。久服利血氣,輕身,耐老,延年。

《雷公炮制藥性解》李中梓

味甘微苦,性平無毒,入肺、脾、肝、腎四經。能補陰氣,明目聰耳,清頭風及胸中煩熱,肌膚濕痹。

丹溪曰:菊花屬金,而(ér)有土于(yú)水,大(dà)能補陰。宜入肺肝等經,蓋煩熱諸證,皆由水不(bù)足而(ér)火炎,得此補陰,則水盛而(ér)火自息矣。須用味甘者佳。

《本草經解》葉天士

氣平,味苦,無毒。主諸風,頭眩腫痛,目欲脫,淚出(chū),皮膚死肌,惡風濕痹。久服利血氣,輕身耐老延年。

甘菊氣平,禀天秋平之(zhī)金氣,入手太陰肺經;味苦無毒,得地(dì / de)南方之(zhī)火味,入手少陰心經。氣味俱降,陰也(yě)。

味苦清火,火抑金勝,發花于(yú)秋,其禀秋金之(zhī)氣獨全,故爲(wéi / wèi)制風木之(zhī)上(shàng)藥也(yě)。諸風皆屬于(yú)肝,肝脈連目系上(shàng)出(chū)額,與督脈會于(yú)巅,肝風熾則火炎上(shàng)攻頭腦而(ér)眩,火盛則腫而(ér)痛;其主之(zhī)者,味苦可以(yǐ)清火,氣平可以(yǐ)制木也(yě)。

肝開竅于(yú)目,風熾火炎,則目脹欲脫;其主之(zhī)者,制肝清火也(yě)。手少陰之(zhī)正脈,上(shàng)走喉嚨,出(chū)于(yú)面,合目内 ,心爲(wéi / wèi)火,火甚則心系急而(ér)淚出(chū);其主之(zhī)者,苦平可以(yǐ)降火也(yě)。

皮膚乃肺之(zhī)合,肌肉乃脾之(zhī)合,木火刑肺金脾土,則皮膚肌肉皆死;甘菊禀金氣,具火味,故平木清火而(ér)主皮膚死肌也(yě)。其主惡風濕痹者,風濕成痹,風統于(yú)肝;甘菊氣平,有平肝之(zhī)功,味苦有燥濕之(zhī)力也(yě)。

久服利血氣者,肺主氣,氣平益肺,所以(yǐ)有利于(yú)氣;心主血,味苦清心,所以(yǐ)有利于(yú)血。利于(yú)氣,氣充身自輕;利于(yú)血,血旺自耐老。氣血皆利,其延年也(yě)必矣。

《玉楸藥解》黃元禦

味甘,氣平,入足厥陰肝經。清風止眩,明目去翳。

菊花清利頭目,治頭目疼痛、眩暈之(zhī)證。

《神農本草經》

味苦,平。主風,頭眩腫痛,目欲脫,淚出(chū),皮膚死肌,惡風濕痹。久服,利血氣,輕身,耐老延年。

《本草經集注》陶弘景

味苦、甘,平,無毒。主治風頭,頭眩,腫痛,目欲脫,淚出(chū),皮膚死肌,惡風,濕痹。治腰痛去來(lái)陶陶,除胸中煩熱,安腸胃,利五脈,調四肢。久服利血氣,輕身,耐老,延年。

《雷公炮制藥性解》李中梓

味甘微苦,性平無毒,入肺、脾、肝、腎四經。能補陰氣,明目聰耳,清頭風及胸中煩熱,肌膚濕痹。

丹溪曰:菊花屬金,而(ér)有土于(yú)水,大(dà)能補陰。宜入肺肝等經,蓋煩熱諸證,皆由水不(bù)足而(ér)火炎,得此補陰,則水盛而(ér)火自息矣。須用味甘者佳。

《本草經解》葉天士

氣平,味苦,無毒。主諸風,頭眩腫痛,目欲脫,淚出(chū),皮膚死肌,惡風濕痹。久服利血氣,輕身耐老延年。

甘菊氣平,禀天秋平之(zhī)金氣,入手太陰肺經;味苦無毒,得地(dì / de)南方之(zhī)火味,入手少陰心經。氣味俱降,陰也(yě)。

味苦清火,火抑金勝,發花于(yú)秋,其禀秋金之(zhī)氣獨全,故爲(wéi / wèi)制風木之(zhī)上(shàng)藥也(yě)。諸風皆屬于(yú)肝,肝脈連目系上(shàng)出(chū)額,與督脈會于(yú)巅,肝風熾則火炎上(shàng)攻頭腦而(ér)眩,火盛則腫而(ér)痛;其主之(zhī)者,味苦可以(yǐ)清火,氣平可以(yǐ)制木也(yě)。

肝開竅于(yú)目,風熾火炎,則目脹欲脫;其主之(zhī)者,制肝清火也(yě)。手少陰之(zhī)正脈,上(shàng)走喉嚨,出(chū)于(yú)面,合目内 ,心爲(wéi / wèi)火,火甚則心系急而(ér)淚出(chū);其主之(zhī)者,苦平可以(yǐ)降火也(yě)。

皮膚乃肺之(zhī)合,肌肉乃脾之(zhī)合,木火刑肺金脾土,則皮膚肌肉皆死;甘菊禀金氣,具火味,故平木清火而(ér)主皮膚死肌也(yě)。其主惡風濕痹者,風濕成痹,風統于(yú)肝;甘菊氣平,有平肝之(zhī)功,味苦有燥濕之(zhī)力也(yě)。

久服利血氣者,肺主氣,氣平益肺,所以(yǐ)有利于(yú)氣;心主血,味苦清心,所以(yǐ)有利于(yú)血。利于(yú)氣,氣充身自輕;利于(yú)血,血旺自耐老。氣血皆利,其延年也(yě)必矣。

《玉楸藥解》黃元禦

味甘,氣平,入足厥陰肝經。清風止眩,明目去翳。

菊花清利頭目,治頭目疼痛、眩暈之(zhī)證。

常用方

《本草經解》葉天士

甘菊搗汁,治疔瘡。重九采花末服,治酒醉不(bù)醒。同杞子(zǐ)丸服,終身無目疾瘡疽。同谷精草、綠豆皮等分末,治目翳。

《本草經解》葉天士

甘菊搗汁,治疔瘡。重九采花末服,治酒醉不(bù)醒。同杞子(zǐ)丸服,終身無目疾瘡疽。同谷精草、綠豆皮等分末,治目翳。

使用注意

甘菊、甘菊花

《神農本草經》

節華

《本草經集注》

日精、女節、女花、女莖、更生、周盈、傅延年、陰成

甘菊、甘菊花

《神農本草經》

節華

《本草經集注》

日精、女節、女花、女莖、更生、周盈、傅延年、陰成

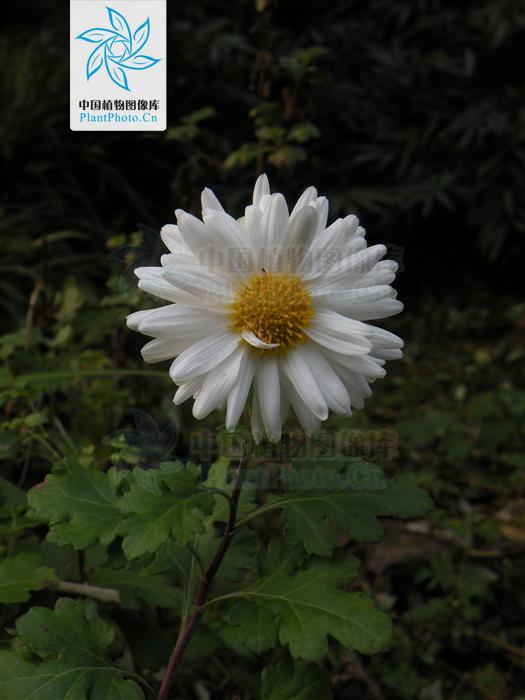

飲片圖片

飲片

《本草經集注》陶弘景

生雍州川澤及田野。正月采根,三月采葉,五月采莖,九月采花,十一(yī / yì /yí)月采實,皆陰幹。

菊有兩種:一(yī / yì /yí)種莖紫氣香而(ér)味甘,葉可作羹食者,爲(wéi / wèi)真;一(yī / yì /yí)味苦不(bù)堪食者,名苦薏,非真。其華正相似,唯以(yǐ)甘苦别之(zhī)爾。南陽郦縣最多,今近道(dào)處處有,取種之(zhī)便得。又有白菊,莖葉都相似,唯花白,五月取。亦主風眩,能令頭不(bù)白。《仙經》以(yǐ)菊爲(wéi / wèi)妙用,但難多得,宜常服之(zhī)爾。

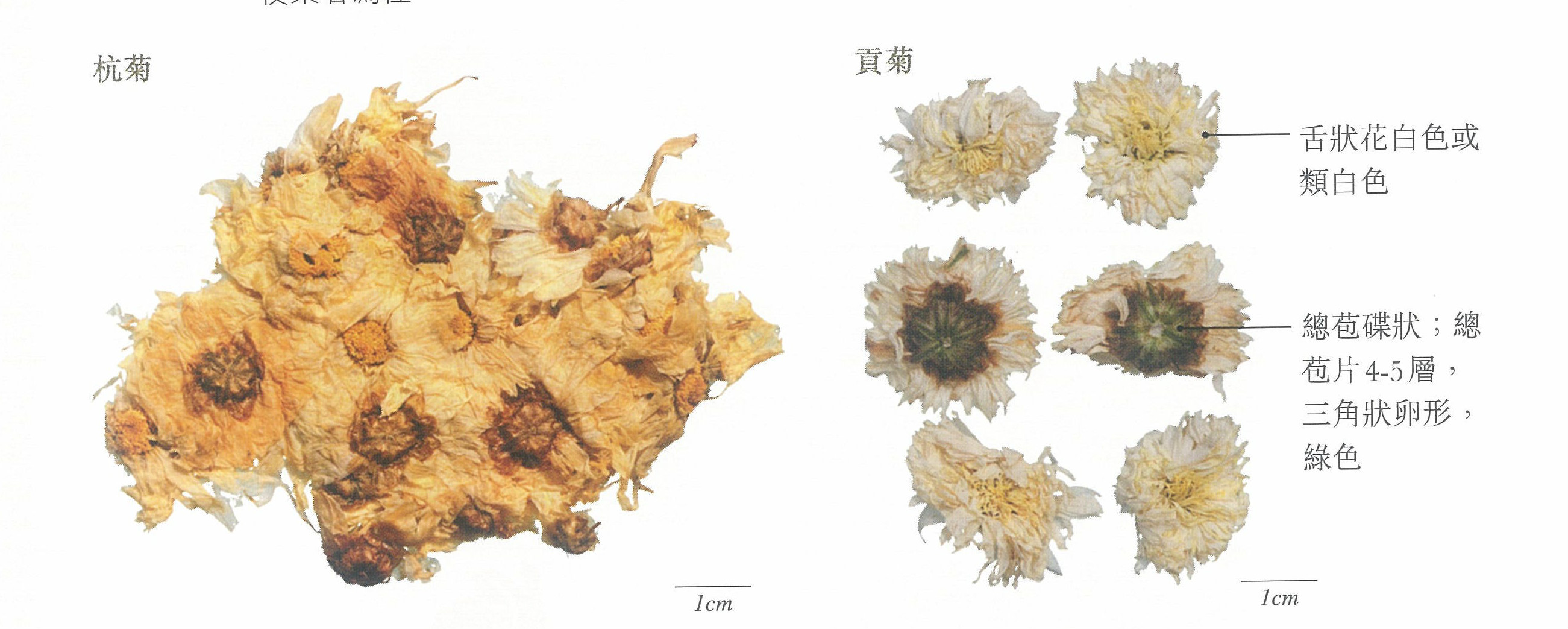

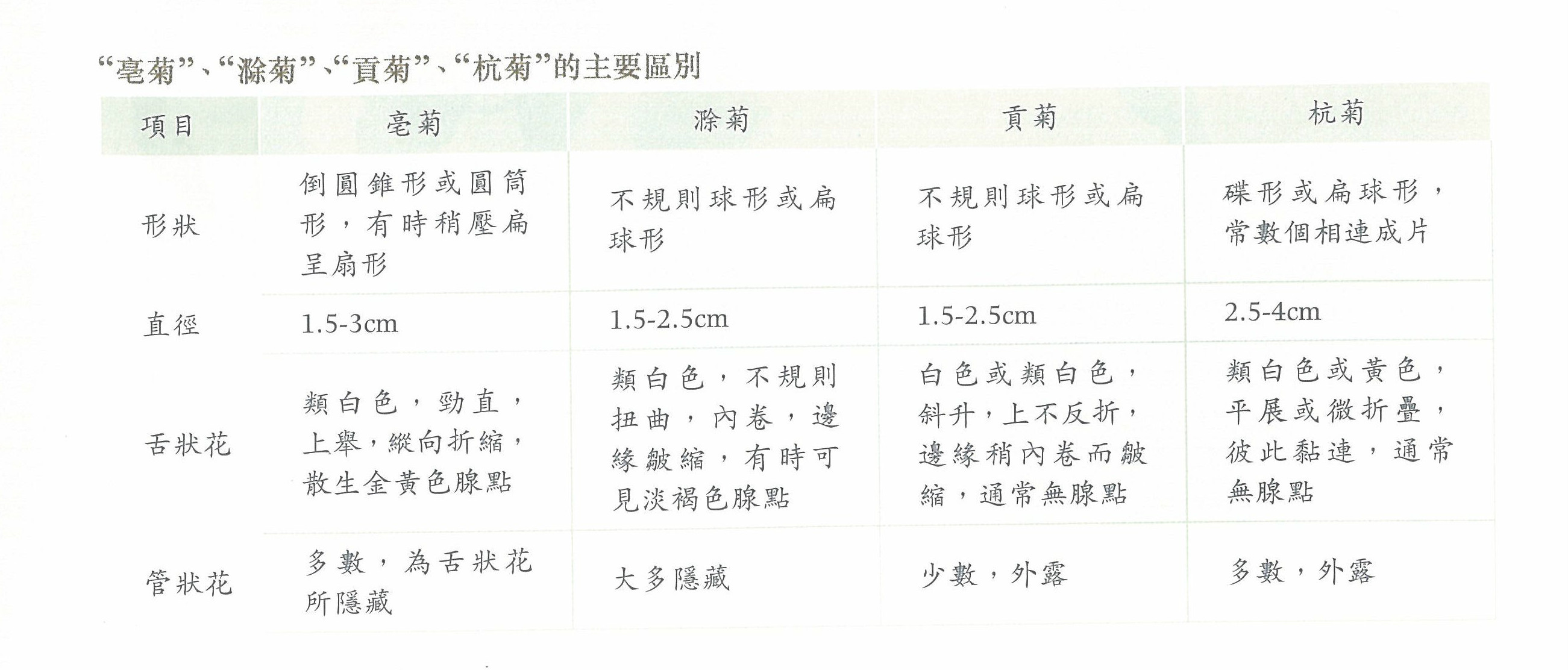

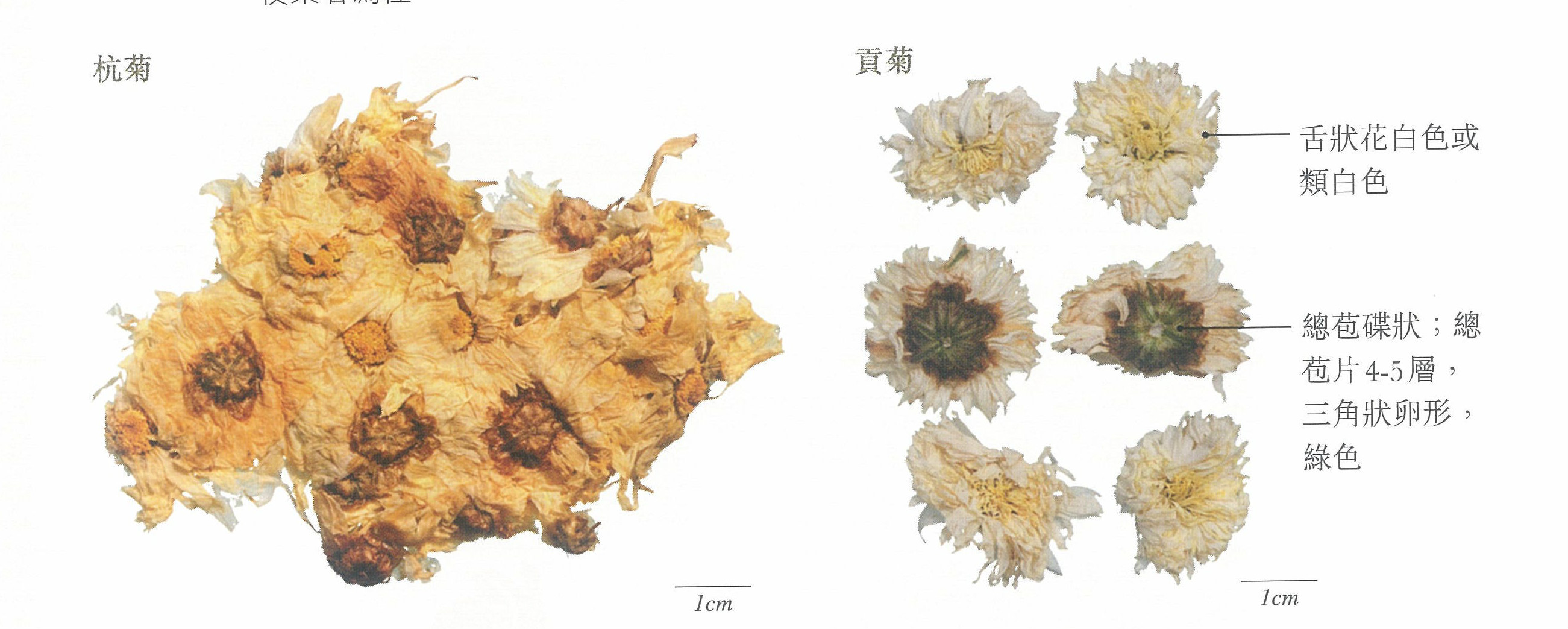

《中藥大(dà)辭典》

爲(wéi / wèi)菊科植物菊的(de)頭狀花序。霜降前花正盛開時(shí)采收,其加工法因各産地(dì / de)的(de)藥材種類而(ér)不(bù)同。白菊:割下花枝,捆成小把,倒挂陰幹。然後摘取花序。滁菊:摘取花序。經硫黃熏過,曬至六成幹時(shí),用篩子(zǐ)篩成球狀,曬幹。貢菊:摘取花序,烘幹。杭菊:有杭白菊、杭黃菊兩種,杭白菊摘取花序,蒸後曬幹;杭黃菊則用炭火烘幹。

我國(guó)大(dà)部分地(dì / de)區有栽培。

《本草經集注》陶弘景

生雍州川澤及田野。正月采根,三月采葉,五月采莖,九月采花,十一(yī / yì /yí)月采實,皆陰幹。

菊有兩種:一(yī / yì /yí)種莖紫氣香而(ér)味甘,葉可作羹食者,爲(wéi / wèi)真;一(yī / yì /yí)味苦不(bù)堪食者,名苦薏,非真。其華正相似,唯以(yǐ)甘苦别之(zhī)爾。南陽郦縣最多,今近道(dào)處處有,取種之(zhī)便得。又有白菊,莖葉都相似,唯花白,五月取。亦主風眩,能令頭不(bù)白。《仙經》以(yǐ)菊爲(wéi / wèi)妙用,但難多得,宜常服之(zhī)爾。

《中藥大(dà)辭典》

爲(wéi / wèi)菊科植物菊的(de)頭狀花序。霜降前花正盛開時(shí)采收,其加工法因各産地(dì / de)的(de)藥材種類而(ér)不(bù)同。白菊:割下花枝,捆成小把,倒挂陰幹。然後摘取花序。滁菊:摘取花序。經硫黃熏過,曬至六成幹時(shí),用篩子(zǐ)篩成球狀,曬幹。貢菊:摘取花序,烘幹。杭菊:有杭白菊、杭黃菊兩種,杭白菊摘取花序,蒸後曬幹;杭黃菊則用炭火烘幹。

我國(guó)大(dà)部分地(dì / de)區有栽培。

加工

《中藥大(dà)辭典》

菊花:揀淨葉梗、花柄及泥屑雜質。

菊花炭:取揀淨的(de)菊花,置鍋内炒至焦褐黃色,但須存性,噴灑清水,取出(chū)曬幹。

《中藥大(dà)辭典》

菊花:揀淨葉梗、花柄及泥屑雜質。

菊花炭:取揀淨的(de)菊花,置鍋内炒至焦褐黃色,但須存性,噴灑清水,取出(chū)曬幹。

杭州大都醫藥有限責任公司 Copyright © 2014-2016 www.huadupharm.com All rights reserved 京ICP證000000号