優質産品展示

Project

川楝子(zǐ)

¥ 0.00

0.00

川楝子(zǐ)

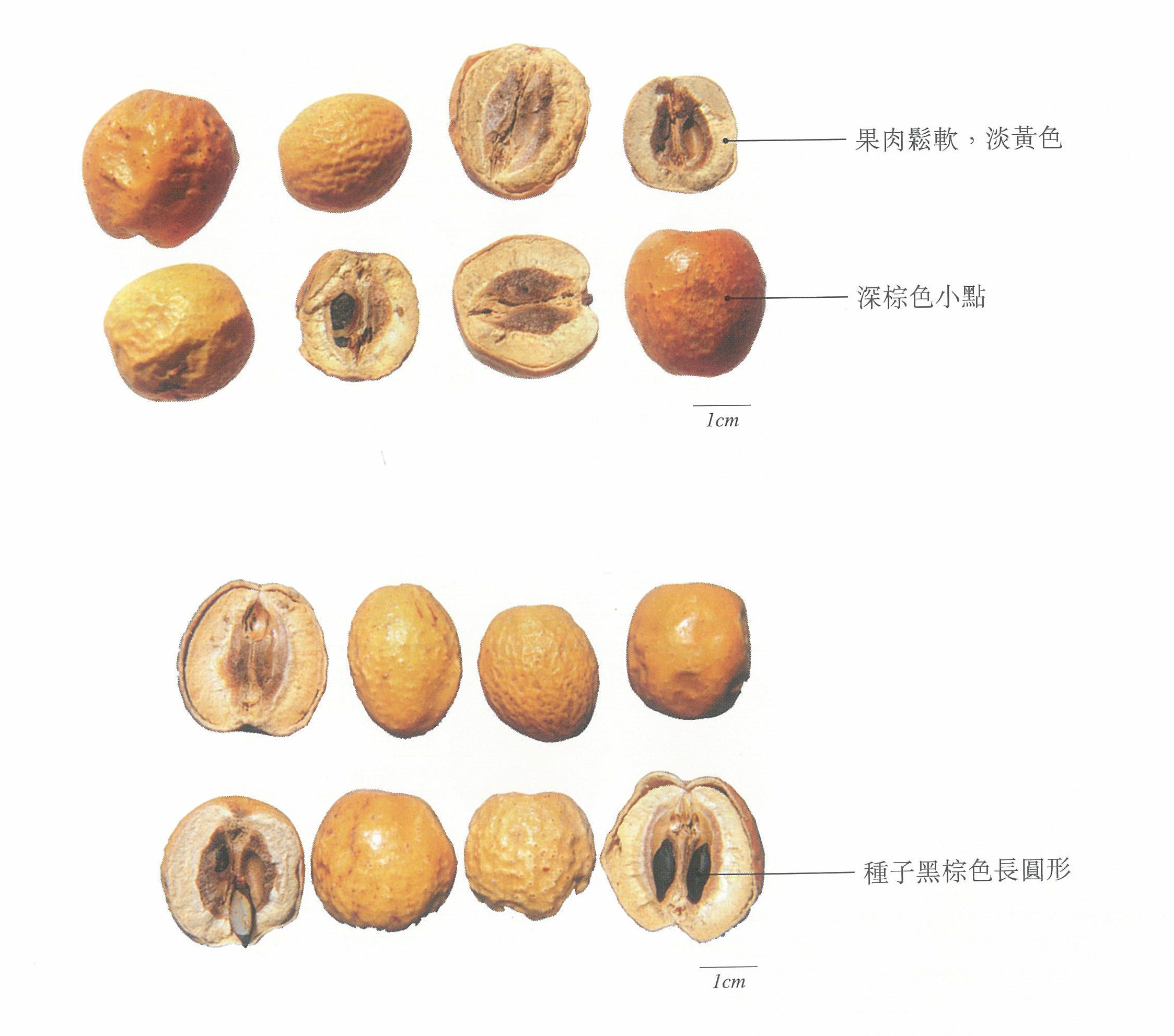

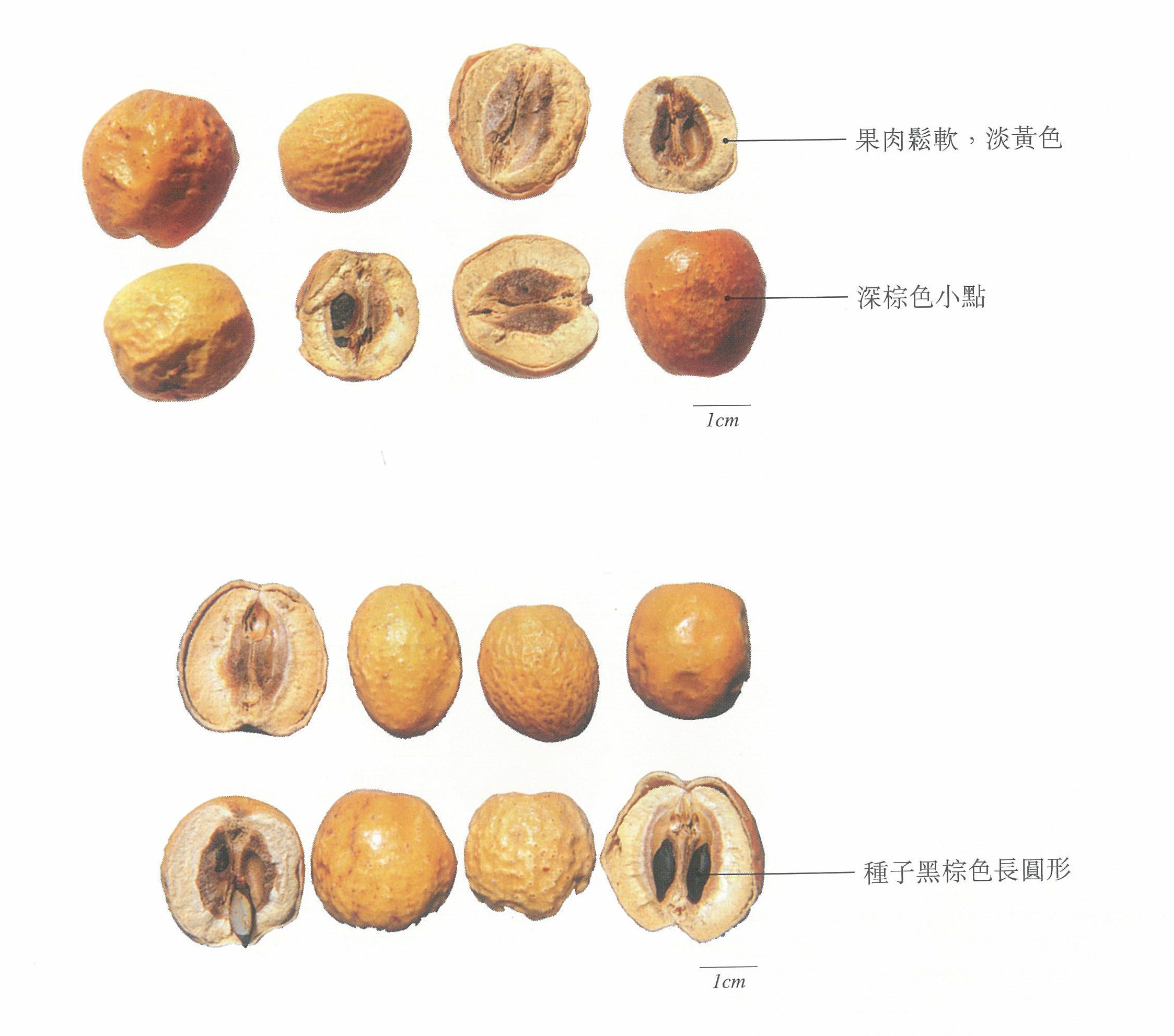

藥材圖片

功效

《神農本草經》

味苦,寒。主溫疾,傷寒,大(dà)熱煩狂,殺三蟲,疥瘍,利小便水道(dào)。

《本草經集注》陶弘景

味苦,寒,有小毒。主治溫疾,傷寒大(dà)熱煩狂,殺三蟲,疥瘍,利小便水道(dào)。

《雷公炮制藥性解》李中梓

味苦,性寒。有小毒,入心、小腸二經。主溫疾傷寒,理大(dà)熱癫狂,利小便,通水道(dào),殺三蟲,愈瘡瘍,善除心痛,宜作浴湯。曬幹酒蒸,去皮核用,川蜀者佳。

金鈴子(zǐ)苦寒,宜入心家,而(ér)小腸即其腑也(yě),故并入之(zhī)。瘡瘍諸證,何非心火所緻,得金鈴以(yǐ)瀉之(zhī),洵可愈矣。

《玉楸藥解》黃元禦

味苦,性寒,入足厥陰肝經。瀉火除狂,利水止痛。

苦楝子(zǐ)清肝瀉熱,利水殺蟲,治瘟疫傷寒,煩躁狂亂,止腹痛溺癃,癞病痔瘘,大(dà)便下血。

《神農本草經》

味苦,寒。主溫疾,傷寒,大(dà)熱煩狂,殺三蟲,疥瘍,利小便水道(dào)。

《本草經集注》陶弘景

味苦,寒,有小毒。主治溫疾,傷寒大(dà)熱煩狂,殺三蟲,疥瘍,利小便水道(dào)。

《雷公炮制藥性解》李中梓

味苦,性寒。有小毒,入心、小腸二經。主溫疾傷寒,理大(dà)熱癫狂,利小便,通水道(dào),殺三蟲,愈瘡瘍,善除心痛,宜作浴湯。曬幹酒蒸,去皮核用,川蜀者佳。

金鈴子(zǐ)苦寒,宜入心家,而(ér)小腸即其腑也(yě),故并入之(zhī)。瘡瘍諸證,何非心火所緻,得金鈴以(yǐ)瀉之(zhī),洵可愈矣。

《玉楸藥解》黃元禦

味苦,性寒,入足厥陰肝經。瀉火除狂,利水止痛。

苦楝子(zǐ)清肝瀉熱,利水殺蟲,治瘟疫傷寒,煩躁狂亂,止腹痛溺癃,癞病痔瘘,大(dà)便下血。

使用注意

楝子(zǐ)、金鈴子(zǐ)

《神農本草經》

楝實

楝子(zǐ)、金鈴子(zǐ)

《神農本草經》

楝實

飲片圖片

飲片

《本草經集注》陶弘景

生荊山山谷。

處處有,世人(rén)五月五日皆取花葉佩帶之(zhī),雲辟惡。其根以(yǐ)苦酒磨塗疥,甚良。煮汁作糜,食之(zhī)去蛔蟲。

《中藥大(dà)辭典》

爲(wéi / wèi)樟科植物川楝的(de)果實。

生于(yú)疏林中潮濕處。分布四川、湖北、湖南、河南、貴州及甘肅南部等地(dì / de)。主産四川、湖北、貴州、河南等地(dì / de)。

《本草經集注》陶弘景

生荊山山谷。

處處有,世人(rén)五月五日皆取花葉佩帶之(zhī),雲辟惡。其根以(yǐ)苦酒磨塗疥,甚良。煮汁作糜,食之(zhī)去蛔蟲。

《中藥大(dà)辭典》

爲(wéi / wèi)樟科植物川楝的(de)果實。

生于(yú)疏林中潮濕處。分布四川、湖北、湖南、河南、貴州及甘肅南部等地(dì / de)。主産四川、湖北、貴州、河南等地(dì / de)。

加工

《雷公炮灸論》

雷公雲:凡采得後,曬幹,酒拌浸令濕,蒸,待上(shàng)皮軟,剝去皮,取肉去核,勿單用其核,碎捶,用漿水煮一(yī / yì /yí)伏時(shí)了(le/liǎo)用。

如使肉,即不(bù)使核;使核,即不(bù)使肉。

又花落子(zǐ),謂之(zhī)石茱萸。

《中藥大(dà)辭典》

川楝子(zǐ):揀去雜質,洗淨,烘幹,軋碎或劈成兩半。

炒川楝子(zǐ):将軋碎去核的(de)川楝肉,用麸皮拌炒至深黃色爲(wéi / wèi)度,取出(chū)放涼。

《雷公炮灸論》

雷公雲:凡采得後,曬幹,酒拌浸令濕,蒸,待上(shàng)皮軟,剝去皮,取肉去核,勿單用其核,碎捶,用漿水煮一(yī / yì /yí)伏時(shí)了(le/liǎo)用。

如使肉,即不(bù)使核;使核,即不(bù)使肉。

又花落子(zǐ),謂之(zhī)石茱萸。

《中藥大(dà)辭典》

川楝子(zǐ):揀去雜質,洗淨,烘幹,軋碎或劈成兩半。

炒川楝子(zǐ):将軋碎去核的(de)川楝肉,用麸皮拌炒至深黃色爲(wéi / wèi)度,取出(chū)放涼。

杭州大都醫藥有限責任公司 Copyright © 2014-2016 www.huadupharm.com All rights reserved 京ICP證000000号