優質産品展示

Project

川烏

¥ 0.00

0.00

川烏

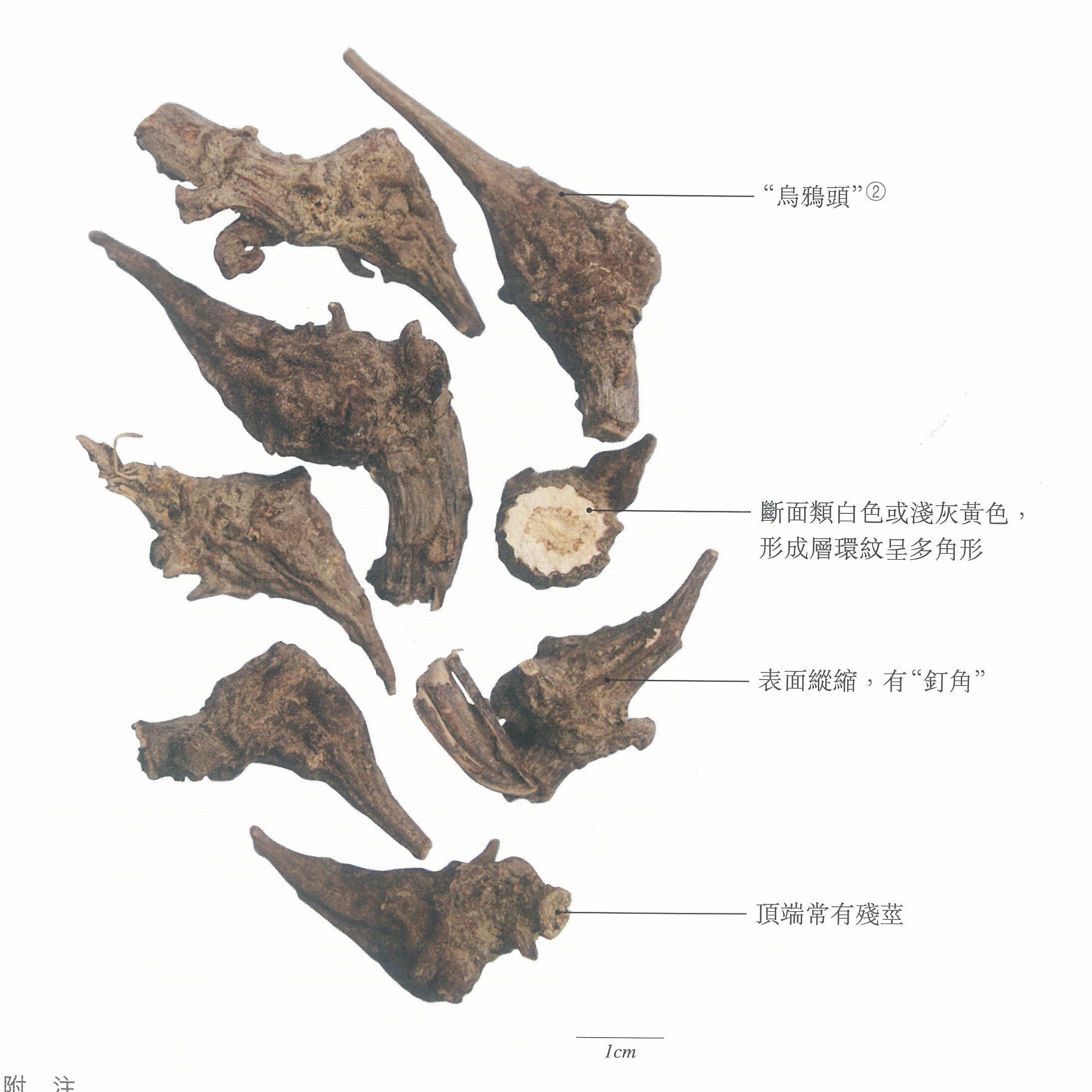

藥材圖片

功效

《神農本草經》

味辛,溫。主中風,惡風洗洗,出(chū)汗,除寒濕痹,咳逆上(shàng)氣,破積聚,寒熱。

《本草經集注》陶弘景

味辛、甘,溫、大(dà)熱,有大(dà)毒。主治中風,惡風洗洗,出(chū)汗,除寒濕痹,咳逆上(shàng)氣,破積聚,寒熱。消胸上(shàng)痰冷,食不(bù)下,心腹冷疾,臍間痛,肩胛痛不(bù)可俯仰,目中痛不(bù)可力視,又堕胎。

《雷公炮制藥性解》李中梓

性味、經絡、功用,亦同附子(zǐ),主中風惡風,洗洗出(chū)汗。莽草爲(wéi / wèi)使,惡藜蘆,反半夏、栝蒌、貝母、白蔹、白芨。

烏頭即春間采附子(zǐ)之(zhī)嫩小者,一(yī / yì /yí)雲原生苗腦。

《長沙藥解》黃元禦

味辛、苦、溫,入足厥陰肝、足少陰腎經。開關節而(ér)去濕寒,通經絡而(ér)逐冷痹,消腿膝腫疼,除心腹痞痛。治寒疝最良,療腳氣絕佳。

《神農本草經》

味辛,溫。主中風,惡風洗洗,出(chū)汗,除寒濕痹,咳逆上(shàng)氣,破積聚,寒熱。

《本草經集注》陶弘景

味辛、甘,溫、大(dà)熱,有大(dà)毒。主治中風,惡風洗洗,出(chū)汗,除寒濕痹,咳逆上(shàng)氣,破積聚,寒熱。消胸上(shàng)痰冷,食不(bù)下,心腹冷疾,臍間痛,肩胛痛不(bù)可俯仰,目中痛不(bù)可力視,又堕胎。

《雷公炮制藥性解》李中梓

性味、經絡、功用,亦同附子(zǐ),主中風惡風,洗洗出(chū)汗。莽草爲(wéi / wèi)使,惡藜蘆,反半夏、栝蒌、貝母、白蔹、白芨。

烏頭即春間采附子(zǐ)之(zhī)嫩小者,一(yī / yì /yí)雲原生苗腦。

《長沙藥解》黃元禦

味辛、苦、溫,入足厥陰肝、足少陰腎經。開關節而(ér)去濕寒,通經絡而(ér)逐冷痹,消腿膝腫疼,除心腹痞痛。治寒疝最良,療腳氣絕佳。

常用方

《長沙藥解》黃元禦

《金匮》烏頭湯,烏頭五枚,麻黃三兩,甘草三兩,黃芪三兩,芍藥三兩。治曆節腫疼,不(bù)可屈伸。以(yǐ)濕寒浸淫,流注關節,經絡郁阻,故作腫痛。甘草培土,芍藥清肝,黃芪行其衛氣,麻黃通其經脈,烏頭去其濕寒也(yě)。

烏頭赤石脂丸,烏頭一(yī / yì /yí)分,炮,蜀椒一(yī / yì /yí)分,幹姜一(yī / yì /yí)兩,附子(zǐ)半兩,赤石脂一(yī / yì /yí)兩。治心痛徹背,背痛徹心。以(yǐ)寒邪沖逆,淩逼宮城。赤石脂保其心君,烏、附、椒、姜,驅逐其寒邪也(yě)。

大(dà)烏頭煎,大(dà)烏頭五枚。水三升,煎一(yī / yì /yí)升,去滓,入蜜二斤,煎令水老。治寒疝,臍痛腹滿,手足厥冷。以(yǐ)水寒木郁,不(bù)得發越,陰邪凝結,沖突作痛。烏頭破寒氣之(zhī)凝,蜜煎潤風木之(zhī)燥也(yě)。

烏頭桂枝湯,烏頭三枚,桂枝三兩,芍藥三兩,甘草二兩,生姜三兩,大(dà)棗十二枚,蜜二升,煎烏頭,減半,去滓,以(yǐ)桂枝湯五合,煎一(yī / yì /yí)升。治寒疝腹痛。以(yǐ)肝腎寒邪,同犯脾土,桂枝補土疏木,烏頭破其寒凝也(yě)。

赤丸,方在(zài)朱砂。用之(zhī)治寒氣厥逆,以(yǐ)其驅寒而(ér)降逆也(yě)。

烏頭溫燥下行,其性疏利迅速,開通關腠,驅逐寒濕之(zhī)力甚捷。凡曆節腳氣、寒疝冷積、心腹疼痛之(zhī)類,并有良功。

制同附子(zǐ),蜜煎,取汁用。

《長沙藥解》黃元禦

《金匮》烏頭湯,烏頭五枚,麻黃三兩,甘草三兩,黃芪三兩,芍藥三兩。治曆節腫疼,不(bù)可屈伸。以(yǐ)濕寒浸淫,流注關節,經絡郁阻,故作腫痛。甘草培土,芍藥清肝,黃芪行其衛氣,麻黃通其經脈,烏頭去其濕寒也(yě)。

烏頭赤石脂丸,烏頭一(yī / yì /yí)分,炮,蜀椒一(yī / yì /yí)分,幹姜一(yī / yì /yí)兩,附子(zǐ)半兩,赤石脂一(yī / yì /yí)兩。治心痛徹背,背痛徹心。以(yǐ)寒邪沖逆,淩逼宮城。赤石脂保其心君,烏、附、椒、姜,驅逐其寒邪也(yě)。

大(dà)烏頭煎,大(dà)烏頭五枚。水三升,煎一(yī / yì /yí)升,去滓,入蜜二斤,煎令水老。治寒疝,臍痛腹滿,手足厥冷。以(yǐ)水寒木郁,不(bù)得發越,陰邪凝結,沖突作痛。烏頭破寒氣之(zhī)凝,蜜煎潤風木之(zhī)燥也(yě)。

烏頭桂枝湯,烏頭三枚,桂枝三兩,芍藥三兩,甘草二兩,生姜三兩,大(dà)棗十二枚,蜜二升,煎烏頭,減半,去滓,以(yǐ)桂枝湯五合,煎一(yī / yì /yí)升。治寒疝腹痛。以(yǐ)肝腎寒邪,同犯脾土,桂枝補土疏木,烏頭破其寒凝也(yě)。

赤丸,方在(zài)朱砂。用之(zhī)治寒氣厥逆,以(yǐ)其驅寒而(ér)降逆也(yě)。

烏頭溫燥下行,其性疏利迅速,開通關腠,驅逐寒濕之(zhī)力甚捷。凡曆節腳氣、寒疝冷積、心腹疼痛之(zhī)類,并有良功。

制同附子(zǐ),蜜煎,取汁用。

使用注意

《神農本草經》

烏頭、奚毒、即子(zǐ)、鳥喙

《神農本草經》

烏頭、奚毒、即子(zǐ)、鳥喙

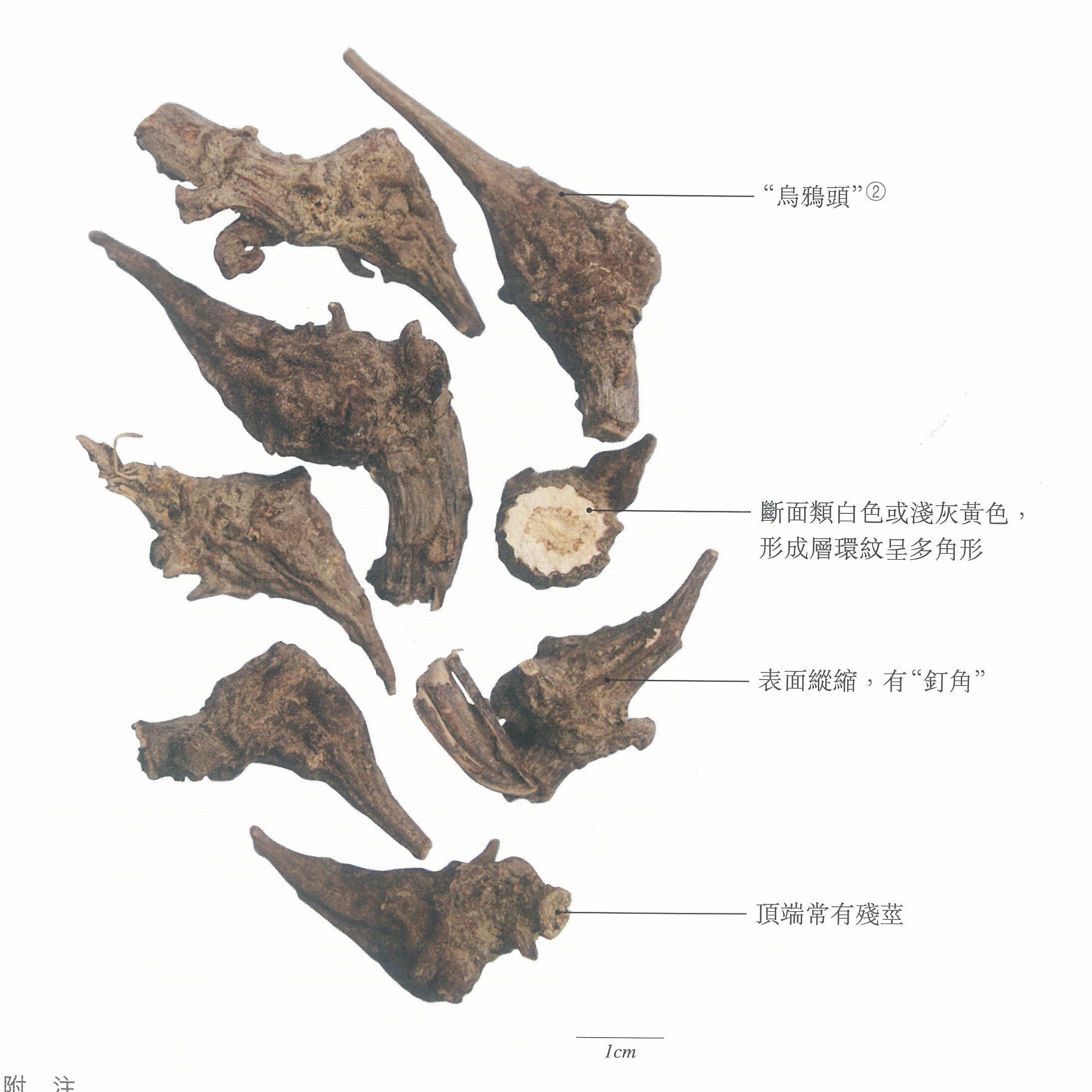

飲片圖片

飲片

《本草經集注》陶弘景

生朗陵川谷。正月、二月采,陰幹。長三寸以(yǐ)上(shàng)爲(wéi / wèi)天雄。

今采用四月烏頭與附子(zǐ)同根,春時(shí)莖初生有腦形似烏鳥之(zhī)頭,故謂之(zhī)烏頭,有兩岐共蒂,狀如牛角,名烏喙,喙即鳥之(zhī)口也(yě)。亦以(yǐ)八月采,搗榨莖取汁,日煎爲(wéi / wèi)射罔,獵人(rén)以(yǐ)傅箭射禽獸,中人(rén)亦死,宜速解之(zhī)。

《中藥大(dà)辭典》

爲(wéi / wèi)毛茛科植物烏頭(栽培品)的(de)塊根。夏至至小暑間挖出(chū)全株,除去地(dì / de)上(shàng)部莖葉,然後将子(zǐ)根摘下,與母根分開,抖淨泥土,曬幹。

主要(yào / yāo)栽培于(yú)四川、陝西。野生種分布遼甯、河南、山東、陝西、甘肅、江蘇、安徽、浙江、江西、福建、湖南、湖北、四川、貴州、廣西、雲南等地(dì / de)。

《本草經集注》陶弘景

生朗陵川谷。正月、二月采,陰幹。長三寸以(yǐ)上(shàng)爲(wéi / wèi)天雄。

今采用四月烏頭與附子(zǐ)同根,春時(shí)莖初生有腦形似烏鳥之(zhī)頭,故謂之(zhī)烏頭,有兩岐共蒂,狀如牛角,名烏喙,喙即鳥之(zhī)口也(yě)。亦以(yǐ)八月采,搗榨莖取汁,日煎爲(wéi / wèi)射罔,獵人(rén)以(yǐ)傅箭射禽獸,中人(rén)亦死,宜速解之(zhī)。

《中藥大(dà)辭典》

爲(wéi / wèi)毛茛科植物烏頭(栽培品)的(de)塊根。夏至至小暑間挖出(chū)全株,除去地(dì / de)上(shàng)部莖葉,然後将子(zǐ)根摘下,與母根分開,抖淨泥土,曬幹。

主要(yào / yāo)栽培于(yú)四川、陝西。野生種分布遼甯、河南、山東、陝西、甘肅、江蘇、安徽、浙江、江西、福建、湖南、湖北、四川、貴州、廣西、雲南等地(dì / de)。

加工

《雷公炮炙論》

雷公雲∶烏頭,少有莖苗,長身烏黑,少有旁尖。烏喙皮上(shàng)蒼,有大(dà)豆許者孕八、九個(gè)周遭,底陷,黑如烏鐵。

凡使,宜于(yú)文武火中炮令皴坼,即劈破用。

《中藥大(dà)辭典》

生川烏:揀去雜質,洗淨灰屑,曬幹。

制川烏:取淨川烏,用涼水浸漂,每日換水2~3次,漂至口嘗僅稍留麻辣感時(shí)取出(chū),同甘草、黑豆加水共煎煮,至川烏熟透,内無白心爲(wéi / wèi)度,除去甘草、黑豆,曬晾,悶潤後切片,曬幹(每川烏100斤,用甘草6斤,黑豆10斤)。

《雷公炮炙論》

雷公雲∶烏頭,少有莖苗,長身烏黑,少有旁尖。烏喙皮上(shàng)蒼,有大(dà)豆許者孕八、九個(gè)周遭,底陷,黑如烏鐵。

凡使,宜于(yú)文武火中炮令皴坼,即劈破用。

《中藥大(dà)辭典》

生川烏:揀去雜質,洗淨灰屑,曬幹。

制川烏:取淨川烏,用涼水浸漂,每日換水2~3次,漂至口嘗僅稍留麻辣感時(shí)取出(chū),同甘草、黑豆加水共煎煮,至川烏熟透,内無白心爲(wéi / wèi)度,除去甘草、黑豆,曬晾,悶潤後切片,曬幹(每川烏100斤,用甘草6斤,黑豆10斤)。

杭州大都醫藥有限責任公司 Copyright © 2014-2016 www.huadupharm.com All rights reserved 京ICP證000000号