優質産品展示

Project

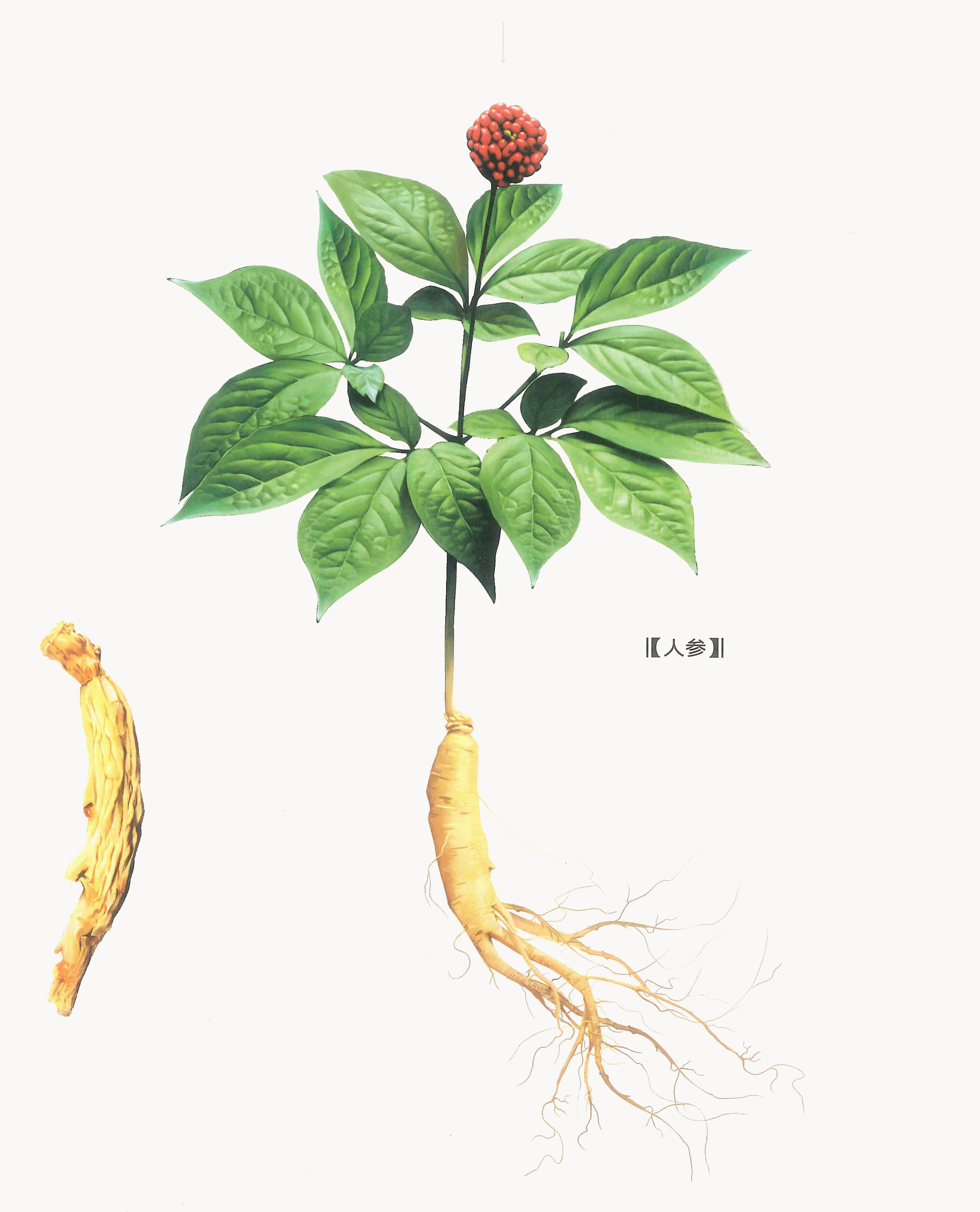

人(rén)參

¥ 0.00

0.00

人(rén)參

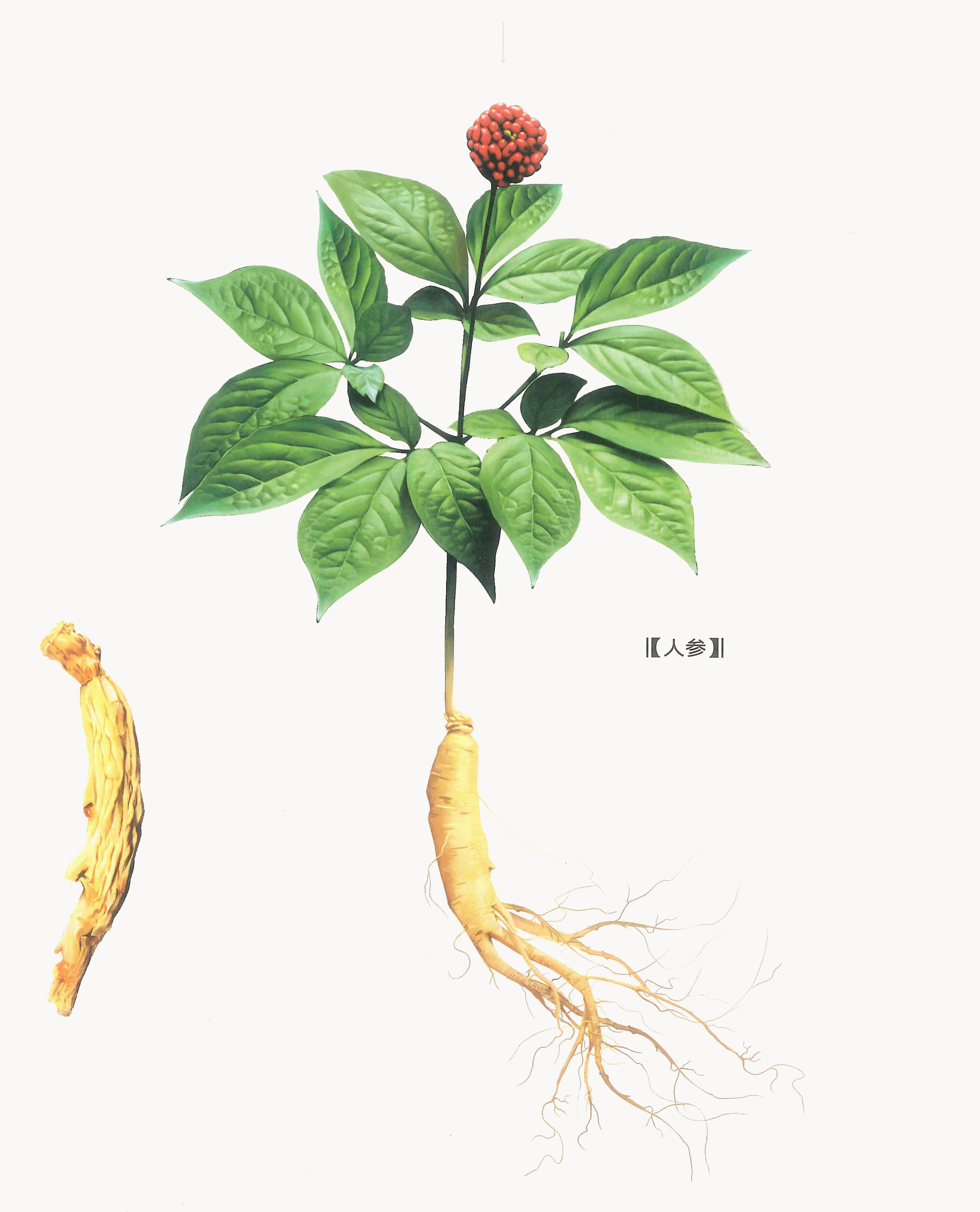

藥材圖片

功效

《神農本草經》

味甘,微寒。主補五髒,安精神,定魂魄,止驚悸,除邪氣,明目,開心益智。久服,輕身延年。

《本草經集注》陶弘景

味甘,微寒、微溫,無毒。主補五髒,安精神,定魂魄。止驚悸,除邪氣,明目。開心益智,治腸胃中冷,心腹鼓痛,胸脅逆滿,霍亂吐逆,調中,止消渴,通血脈,破堅積,令人(rén)不(bù)忘。久服輕身延年。如人(rén)形者有神。

《雷公炮制藥性解》李中梓

味甘,性微溫,無毒,入肺經,補氣活血,止渴生津,肺寒可服,肺熱傷肺。去蘆用。

參之(zhī)用,髒腑均補,何功之(zhī)宏也(yě)。蓋人(rén)生以(yǐ)氣爲(wéi / wèi)樞,而(ér)肺主氣,經所謂相傳之(zhī)官,治節出(chū)焉。參能補氣,故宜入肺,肺得其補,則治節鹹宜,氣行而(ér)血因以(yǐ)活矣。古方用以(yǐ)解散,亦血行風自滅之(zhī)意也(yě)。至于(yú)津液,藏于(yú)膀胱,實上(shàng)連于(yú)肺,故有生津液之(zhī)功。肺寒者氣虛血滞,故曰可服。肺熱者火炎氣逆,血脈激行,參主上(shàng)升,且能溶血,故肺受傷也(yě)。性本疏通,人(rén)多泥其作飽,不(bù)知少服則壅,多則反宣通矣。

《本草經解》葉天士

氣微寒,味甘,無毒。補五髒,安精神,定魂魄,止驚悸,除邪氣,明目,開心益智。久服輕身延年。

人(rén)參氣微寒,禀天秋令少陰之(zhī)氣,入手太陰肺經;味甘無毒,禀地(dì / de)中正之(zhī)土味,入足太陰脾經,氣濃于(yú)味,陽也(yě)。

肺爲(wéi / wèi)五胖之(zhī)長,百脈之(zhī)宗,司清濁之(zhī)運化,爲(wéi / wèi)一(yī / yì /yí)身之(zhī)橐龠,主生氣;人(rén)參氣寒清肺,肺清則氣旺,而(ér)五髒俱補矣。精者,陰氣之(zhī)英華;神者,陽氣之(zhī)精靈也(yě)。微寒清肺,肺旺則氣足而(ér)神安。脾屬血,人(rén)身陰氣之(zhī)原;味甘益脾,脾血充則陰足而(ér)精安。随神往來(lái)者謂之(zhī)魂,并精出(chū)入謂之(zhī)魄,精神安,魂魄自定矣。氣虛則易驚,血虛則易悸;人(rén)參微寒益氣,味甘益血,氣血平和(hé / huò),驚悸自止。

邪之(zhī)所湊,其氣必虛;人(rén)參益氣,正氣充足,其邪自不(bù)能留,故能除邪氣。

五髒藏陰者也(yě),五髒得甘寒之(zhī)助,則精氣上(shàng)注于(yú)目而(ér)目明矣,心者神之(zhī)處也(yě),神安所以(yǐ)心開,開者朗也(yě)。腎者精之(zhī)舍也(yě),精充則伎巧出(chū)而(ér)智益。久服則氣足,故身輕;氣足則長生,故延年也(yě)。

《長沙藥解》黃元禦

味甘、微苦,入足陽明胃、足太陰脾經。入戊土而(ér)益胃氣,走己土而(ér)助脾陽,理中第一(yī / yì /yí),止渴非常,通少陰之(zhī)脈微欲絕,除太陰之(zhī)腹滿而(ér)痛,久利亡血之(zhī)要(yào / yāo)藥,盛暑傷氣之(zhī)神丹。

《神農本草經》

味甘,微寒。主補五髒,安精神,定魂魄,止驚悸,除邪氣,明目,開心益智。久服,輕身延年。

《本草經集注》陶弘景

味甘,微寒、微溫,無毒。主補五髒,安精神,定魂魄。止驚悸,除邪氣,明目。開心益智,治腸胃中冷,心腹鼓痛,胸脅逆滿,霍亂吐逆,調中,止消渴,通血脈,破堅積,令人(rén)不(bù)忘。久服輕身延年。如人(rén)形者有神。

《雷公炮制藥性解》李中梓

味甘,性微溫,無毒,入肺經,補氣活血,止渴生津,肺寒可服,肺熱傷肺。去蘆用。

參之(zhī)用,髒腑均補,何功之(zhī)宏也(yě)。蓋人(rén)生以(yǐ)氣爲(wéi / wèi)樞,而(ér)肺主氣,經所謂相傳之(zhī)官,治節出(chū)焉。參能補氣,故宜入肺,肺得其補,則治節鹹宜,氣行而(ér)血因以(yǐ)活矣。古方用以(yǐ)解散,亦血行風自滅之(zhī)意也(yě)。至于(yú)津液,藏于(yú)膀胱,實上(shàng)連于(yú)肺,故有生津液之(zhī)功。肺寒者氣虛血滞,故曰可服。肺熱者火炎氣逆,血脈激行,參主上(shàng)升,且能溶血,故肺受傷也(yě)。性本疏通,人(rén)多泥其作飽,不(bù)知少服則壅,多則反宣通矣。

《本草經解》葉天士

氣微寒,味甘,無毒。補五髒,安精神,定魂魄,止驚悸,除邪氣,明目,開心益智。久服輕身延年。

人(rén)參氣微寒,禀天秋令少陰之(zhī)氣,入手太陰肺經;味甘無毒,禀地(dì / de)中正之(zhī)土味,入足太陰脾經,氣濃于(yú)味,陽也(yě)。

肺爲(wéi / wèi)五胖之(zhī)長,百脈之(zhī)宗,司清濁之(zhī)運化,爲(wéi / wèi)一(yī / yì /yí)身之(zhī)橐龠,主生氣;人(rén)參氣寒清肺,肺清則氣旺,而(ér)五髒俱補矣。精者,陰氣之(zhī)英華;神者,陽氣之(zhī)精靈也(yě)。微寒清肺,肺旺則氣足而(ér)神安。脾屬血,人(rén)身陰氣之(zhī)原;味甘益脾,脾血充則陰足而(ér)精安。随神往來(lái)者謂之(zhī)魂,并精出(chū)入謂之(zhī)魄,精神安,魂魄自定矣。氣虛則易驚,血虛則易悸;人(rén)參微寒益氣,味甘益血,氣血平和(hé / huò),驚悸自止。

邪之(zhī)所湊,其氣必虛;人(rén)參益氣,正氣充足,其邪自不(bù)能留,故能除邪氣。

五髒藏陰者也(yě),五髒得甘寒之(zhī)助,則精氣上(shàng)注于(yú)目而(ér)目明矣,心者神之(zhī)處也(yě),神安所以(yǐ)心開,開者朗也(yě)。腎者精之(zhī)舍也(yě),精充則伎巧出(chū)而(ér)智益。久服則氣足,故身輕;氣足則長生,故延年也(yě)。

《長沙藥解》黃元禦

味甘、微苦,入足陽明胃、足太陰脾經。入戊土而(ér)益胃氣,走己土而(ér)助脾陽,理中第一(yī / yì /yí),止渴非常,通少陰之(zhī)脈微欲絕,除太陰之(zhī)腹滿而(ér)痛,久利亡血之(zhī)要(yào / yāo)藥,盛暑傷氣之(zhī)神丹。

常用方

《本草經解》葉天士

人(rén)參同五味子(zǐ)、麥冬,名生脈散,補陰生津液。同辰砂,治驚,同炮姜,則補氣溫中。同白術、炮姜、甘草,名理中湯,治胸中寒邪痞塞。同白茯、白術、甘草,名四君子(zǐ)湯,治脾濕不(bù)治食入即同蘇治血虛發熱。同炮姜、北味、白術、甘草、白芍,治中氣虛喘。同黃 、甘草、天冬、麥冬、生地(dì / de)、熟地(dì / de)、北味、苁蓉,治腎虛水泛成痰。同乳香各一(yī / yì /yí)錢,丹砂五分末,雞蛋清和(hé / huò)姜汁調服,治橫生倒産。同歸身、麥冬、五味,治聞雷即暈。同赤茯、龍齒、辰砂,治離魂。同陳皮,治房後困倦。同柴胡、大(dà)棗、生姜,治虛勞發熱。同赤茯、麥冬,治齒縫出(chū)血。同蓮肉、川蓮,白芍、甘草,治血虛腹痛。同附子(zǐ)、肉桂、炮姜,治寒厥。同附子(zǐ)、北味,治氣脫中寒。同白術、麥冬、五味,治中暑倦怠。同白芍、沉香,治氣虛胸滿。同升麻,補上(shàng)焦元氣,瀉肺中伏火。同白茯,補下焦元氣,瀉腎中伏火。同沉香、茯神,治心虛邪客作痛。同黃 、白芍、北味,治汗多亡陽。同知母、石膏、粳米、甘草,名人(rén)參白虎湯,治氣虛傷暑。同附子(zǐ)、白芍、白術、白茯、甘草,治小兒慢驚。同菖蒲、蓮肉,治産後不(bù)語。同附子(zǐ)、肉桂、麥冬、五味,治下虛寒而(ér)上(shàng)大(dà)熱。同黃 、天冬、北味、牛膝、杞子(zǐ)、菖蒲,治中風不(bù)語。同大(dà)棗、白芍、甘草、棗仁、圓肉,治脾陰虛。同木瓜、藿香、橘紅,治氣虛反胃。同姜皮各兩許,水煎露服,治氣虛瘧久不(bù)止。

《長沙藥解》黃元禦

《金匮》人(rén)參湯,人(rén)參、白術、甘草、幹姜各三兩。即理中湯。治胸痹心痞,氣結在(zài)胸,胸滿,脅下逆搶心。以(yǐ)中氣虛寒,脾陷胃逆,戊土迫于(yú)甲木,則胸中痞結,己土逼于(yú)乙木,則脅下逆搶。甘草、白術,培土而(ér)燥濕,姜、參,溫中而(ér)扶陽,所以(yǐ)轉升降之(zhī)軸也(yě)。

理中丸,即人(rén)參湯四味作丸。治霍亂吐利,頭痛身疼,發熱惡寒。以(yǐ)夏月飲食寒冷,水谷未消,感冒風寒,皮毛外閉,宿食内阻,木氣不(bù)舒,郁而(ér)克土,胃氣壅遏,水谷莫容,胃逆則嘔,脾陷則利。參、術、姜、甘,溫補中氣,所以(yǐ)撥上(shàng)下之(zhī)樞也(yě)。腹痛,加人(rén)參足前成四兩。以(yǐ)陽衰氣滞,土木逼迫,加人(rén)參補肝脾之(zhī)陽,以(yǐ)消陰滞也(yě)。

四逆加人(rén)參湯,甘草二兩,幹姜二兩半,生附子(zǐ)一(yī / yì /yí)枚,人(rén)參一(yī / yì /yí)兩。治霍亂利止脈微。以(yǐ)洩利既多,風木不(bù)斂,亡血中之(zhī)溫氣。四逆湯暖補水土,加人(rén)參以(yǐ)益血中之(zhī)溫氣也(yě)。

《傷寒》通脈四逆湯,方在(zài)甘草。治少陰病,下利清谷,裏寒外熱,手足厥逆,脈微欲絕。利止脈不(bù)出(chū)者,加人(rén)參一(yī / yì /yí)兩。以(yǐ)利亡血中溫氣,故肢寒,脈微欲将斷絕,加人(rén)參補肝脾之(zhī)陽,以(yǐ)充經脈也(yě)。

新加湯,桂枝三兩,甘草二兩,大(dà)棗十二枚,芍藥四兩,生姜四兩,人(rén)參三兩。治傷寒汗後,身疼痛,脈沉遲者。以(yǐ)汗瀉血中溫氣,陽虛肝陷,故脈沉遲。經脈凝澀,風木郁遏,故身疼痛。甘、棗、桂枝,補脾精而(ér)達肝氣,加芍藥清風木之(zhī)燥,加生姜行血脈之(zhī)瘀,加人(rén)參補肝脾之(zhī)陽,以(yǐ)充經脈也(yě)。

白虎加人(rén)參湯,石膏一(yī / yì /yí)斤,知母六兩,甘草二兩,粳米六合,人(rén)參三兩。治傷寒汗後心煩,口渴舌燥,欲飲水數升,脈洪大(dà)者。以(yǐ)胃陽素盛,津液汗亡,腑熱未定,肺燥先動。白虎瀉熱清金,加人(rén)參以(yǐ)補汗亡之(zhī)陽氣也(yě)。治太陽中暍,汗出(chū)惡風,身熱而(ér)渴者。以(yǐ)暑月感冒,風寒郁其内熱,而(ér)傷元氣。熱盛而(ér)寒不(bù)能閉,是(shì)以(yǐ)汗出(chū)。白虎清金瀉熱,加人(rén)參以(yǐ)益耗傷之(zhī)陽也(yě)。

小柴胡湯,方在(zài)柴胡。治少陽傷寒。渴者,去半夏,加人(rén)參、栝蒌根,以(yǐ)津化于(yú)氣,氣熱故津傷而(ér)渴,人(rén)參、栝蒌根,清金而(ér)益氣也(yě)。

氣充于(yú)肺,而(ér)實原于(yú)腎,肺氣下降,而(ér)化腎水,水非氣也(yě),而(ér)水實含肺氣。此氣在(zài)水,《難經》謂之(zhī)生氣之(zhī)原,道(dào)家名爲(wéi / wèi)水中氣。蓋陰陽之(zhī)理,彼此互根,陰升而(ér)化陽,又懷陰精,陽降而(ér)化陰,又胎陽氣。陽氣一(yī / yì /yí)胎,己土左旋,升于(yú)東南,則化木火。脾以(yǐ)陰體而(ér)抱陽魂,非脾陽之(zhī)春生,則木不(bù)溫,非脾陽之(zhī)夏長,則火不(bù)熱,故肝脾雖盛于(yú)血,而(ér)血中之(zhī)溫氣,實陽升火化之(zhī)原也(yě)。及其升于(yú)火而(ér)降于(yú)金,則氣盛矣,是(shì)以(yǐ)肝脾之(zhī)氣虛,肺胃之(zhī)氣實。虛而(ér)實則肝脾升,實而(ér)虛則肺胃降。實而(ér)實則胃壅塞而(ér)不(bù)降,虛而(ér)虛則肝脾抑郁而(ér)不(bù)升,而(ér)總由于(yú)中氣之(zhī)不(bù)旺。

中氣居不(bù)戊不(bù)己之(zhī)間,非金非木之(zhī)際,旺則虛者,充實而(ér)左升,實者沖虛而(ér)右降,右不(bù)見其有餘,左不(bù)見其不(bù)足。中氣不(bù)旺,則輪樞莫轉,虛者益虛而(ér)左陷,實者益實而(ér)右逆。

人(rén)參氣質淳厚,直走黃庭,而(ér)補中氣。中氣健運,則升降複其原職,清濁歸其本位,上(shàng)下之(zhī)嘔洩皆止,心腹之(zhī)痞脹俱消。仲景理中湯、丸,用之(zhī)以(yǐ)消痞痛而(ér)止嘔洩,握其中樞,以(yǐ)運四旁也(yě)。大(dà)建中湯,方見膠饴。大(dà)半夏湯,方見半夏。黃連湯,方在(zài)黃連。諸方,皆用之(zhī)治痞痛嘔利之(zhī)證,全是(shì)建立中氣,以(yǐ)轉升降之(zhī)機。由中氣以(yǐ)及四維,左而(ér)入肝,右而(ér)入肺,上(shàng)而(ér)入心,下而(ér)入腎,無往不(bù)宜。但入心則宜涼,入腎則宜熱,入肺胃則宜清降,入肝脾則宜溫升,五髒自然之(zhī)氣化,不(bù)可違也(yě)。

中氣者,經絡之(zhī)根本,經絡者,中氣之(zhī)枝葉,根本既茂,枝葉自榮,枝葉若萎,根本必枯。肝脾主營,肺胃主衛,皆中氣所變化也(yě)。凡沉、遲、微、細、弱、澀、結、代之(zhī)診,雖是(shì)經氣之(zhī)虛,而(ér)實緣中氣之(zhī)敗,仲景四逆、新加、炙甘草,方在(zài)甘草。皆用人(rén)參,補中氣以(yǐ)充經絡也(yě)。

白術止濕家之(zhī)渴,人(rén)參止燥證之(zhī)渴。白術滲土金之(zhī)濕,散濁氣而(ér)還清,清氣飄灑,真液自滴,人(rén)參潤金土之(zhī)燥,蒸清氣而(ér)爲(wéi / wèi)霧,霧氣氤氲,甘露自零。至于(yú)盛暑傷氣之(zhī)熱渴,大(dà)汗亡津之(zhī)煩躁,加人(rén)參于(yú)白虎,清金之(zhī)内,化氣生津,止渴滌煩,清補之(zhī)妙,未可言喻。麥門冬湯,方在(zài)麥冬。竹葉石膏湯,方在(zài)竹葉。二方之(zhī)用人(rén)參,清金補水之(zhī)玉津也(yě)。

熟用溫潤,生用清潤。

《本草經解》葉天士

人(rén)參同五味子(zǐ)、麥冬,名生脈散,補陰生津液。同辰砂,治驚,同炮姜,則補氣溫中。同白術、炮姜、甘草,名理中湯,治胸中寒邪痞塞。同白茯、白術、甘草,名四君子(zǐ)湯,治脾濕不(bù)治食入即同蘇治血虛發熱。同炮姜、北味、白術、甘草、白芍,治中氣虛喘。同黃 、甘草、天冬、麥冬、生地(dì / de)、熟地(dì / de)、北味、苁蓉,治腎虛水泛成痰。同乳香各一(yī / yì /yí)錢,丹砂五分末,雞蛋清和(hé / huò)姜汁調服,治橫生倒産。同歸身、麥冬、五味,治聞雷即暈。同赤茯、龍齒、辰砂,治離魂。同陳皮,治房後困倦。同柴胡、大(dà)棗、生姜,治虛勞發熱。同赤茯、麥冬,治齒縫出(chū)血。同蓮肉、川蓮,白芍、甘草,治血虛腹痛。同附子(zǐ)、肉桂、炮姜,治寒厥。同附子(zǐ)、北味,治氣脫中寒。同白術、麥冬、五味,治中暑倦怠。同白芍、沉香,治氣虛胸滿。同升麻,補上(shàng)焦元氣,瀉肺中伏火。同白茯,補下焦元氣,瀉腎中伏火。同沉香、茯神,治心虛邪客作痛。同黃 、白芍、北味,治汗多亡陽。同知母、石膏、粳米、甘草,名人(rén)參白虎湯,治氣虛傷暑。同附子(zǐ)、白芍、白術、白茯、甘草,治小兒慢驚。同菖蒲、蓮肉,治産後不(bù)語。同附子(zǐ)、肉桂、麥冬、五味,治下虛寒而(ér)上(shàng)大(dà)熱。同黃 、天冬、北味、牛膝、杞子(zǐ)、菖蒲,治中風不(bù)語。同大(dà)棗、白芍、甘草、棗仁、圓肉,治脾陰虛。同木瓜、藿香、橘紅,治氣虛反胃。同姜皮各兩許,水煎露服,治氣虛瘧久不(bù)止。

《長沙藥解》黃元禦

《金匮》人(rén)參湯,人(rén)參、白術、甘草、幹姜各三兩。即理中湯。治胸痹心痞,氣結在(zài)胸,胸滿,脅下逆搶心。以(yǐ)中氣虛寒,脾陷胃逆,戊土迫于(yú)甲木,則胸中痞結,己土逼于(yú)乙木,則脅下逆搶。甘草、白術,培土而(ér)燥濕,姜、參,溫中而(ér)扶陽,所以(yǐ)轉升降之(zhī)軸也(yě)。

理中丸,即人(rén)參湯四味作丸。治霍亂吐利,頭痛身疼,發熱惡寒。以(yǐ)夏月飲食寒冷,水谷未消,感冒風寒,皮毛外閉,宿食内阻,木氣不(bù)舒,郁而(ér)克土,胃氣壅遏,水谷莫容,胃逆則嘔,脾陷則利。參、術、姜、甘,溫補中氣,所以(yǐ)撥上(shàng)下之(zhī)樞也(yě)。腹痛,加人(rén)參足前成四兩。以(yǐ)陽衰氣滞,土木逼迫,加人(rén)參補肝脾之(zhī)陽,以(yǐ)消陰滞也(yě)。

四逆加人(rén)參湯,甘草二兩,幹姜二兩半,生附子(zǐ)一(yī / yì /yí)枚,人(rén)參一(yī / yì /yí)兩。治霍亂利止脈微。以(yǐ)洩利既多,風木不(bù)斂,亡血中之(zhī)溫氣。四逆湯暖補水土,加人(rén)參以(yǐ)益血中之(zhī)溫氣也(yě)。

《傷寒》通脈四逆湯,方在(zài)甘草。治少陰病,下利清谷,裏寒外熱,手足厥逆,脈微欲絕。利止脈不(bù)出(chū)者,加人(rén)參一(yī / yì /yí)兩。以(yǐ)利亡血中溫氣,故肢寒,脈微欲将斷絕,加人(rén)參補肝脾之(zhī)陽,以(yǐ)充經脈也(yě)。

新加湯,桂枝三兩,甘草二兩,大(dà)棗十二枚,芍藥四兩,生姜四兩,人(rén)參三兩。治傷寒汗後,身疼痛,脈沉遲者。以(yǐ)汗瀉血中溫氣,陽虛肝陷,故脈沉遲。經脈凝澀,風木郁遏,故身疼痛。甘、棗、桂枝,補脾精而(ér)達肝氣,加芍藥清風木之(zhī)燥,加生姜行血脈之(zhī)瘀,加人(rén)參補肝脾之(zhī)陽,以(yǐ)充經脈也(yě)。

白虎加人(rén)參湯,石膏一(yī / yì /yí)斤,知母六兩,甘草二兩,粳米六合,人(rén)參三兩。治傷寒汗後心煩,口渴舌燥,欲飲水數升,脈洪大(dà)者。以(yǐ)胃陽素盛,津液汗亡,腑熱未定,肺燥先動。白虎瀉熱清金,加人(rén)參以(yǐ)補汗亡之(zhī)陽氣也(yě)。治太陽中暍,汗出(chū)惡風,身熱而(ér)渴者。以(yǐ)暑月感冒,風寒郁其内熱,而(ér)傷元氣。熱盛而(ér)寒不(bù)能閉,是(shì)以(yǐ)汗出(chū)。白虎清金瀉熱,加人(rén)參以(yǐ)益耗傷之(zhī)陽也(yě)。

小柴胡湯,方在(zài)柴胡。治少陽傷寒。渴者,去半夏,加人(rén)參、栝蒌根,以(yǐ)津化于(yú)氣,氣熱故津傷而(ér)渴,人(rén)參、栝蒌根,清金而(ér)益氣也(yě)。

氣充于(yú)肺,而(ér)實原于(yú)腎,肺氣下降,而(ér)化腎水,水非氣也(yě),而(ér)水實含肺氣。此氣在(zài)水,《難經》謂之(zhī)生氣之(zhī)原,道(dào)家名爲(wéi / wèi)水中氣。蓋陰陽之(zhī)理,彼此互根,陰升而(ér)化陽,又懷陰精,陽降而(ér)化陰,又胎陽氣。陽氣一(yī / yì /yí)胎,己土左旋,升于(yú)東南,則化木火。脾以(yǐ)陰體而(ér)抱陽魂,非脾陽之(zhī)春生,則木不(bù)溫,非脾陽之(zhī)夏長,則火不(bù)熱,故肝脾雖盛于(yú)血,而(ér)血中之(zhī)溫氣,實陽升火化之(zhī)原也(yě)。及其升于(yú)火而(ér)降于(yú)金,則氣盛矣,是(shì)以(yǐ)肝脾之(zhī)氣虛,肺胃之(zhī)氣實。虛而(ér)實則肝脾升,實而(ér)虛則肺胃降。實而(ér)實則胃壅塞而(ér)不(bù)降,虛而(ér)虛則肝脾抑郁而(ér)不(bù)升,而(ér)總由于(yú)中氣之(zhī)不(bù)旺。

中氣居不(bù)戊不(bù)己之(zhī)間,非金非木之(zhī)際,旺則虛者,充實而(ér)左升,實者沖虛而(ér)右降,右不(bù)見其有餘,左不(bù)見其不(bù)足。中氣不(bù)旺,則輪樞莫轉,虛者益虛而(ér)左陷,實者益實而(ér)右逆。

人(rén)參氣質淳厚,直走黃庭,而(ér)補中氣。中氣健運,則升降複其原職,清濁歸其本位,上(shàng)下之(zhī)嘔洩皆止,心腹之(zhī)痞脹俱消。仲景理中湯、丸,用之(zhī)以(yǐ)消痞痛而(ér)止嘔洩,握其中樞,以(yǐ)運四旁也(yě)。大(dà)建中湯,方見膠饴。大(dà)半夏湯,方見半夏。黃連湯,方在(zài)黃連。諸方,皆用之(zhī)治痞痛嘔利之(zhī)證,全是(shì)建立中氣,以(yǐ)轉升降之(zhī)機。由中氣以(yǐ)及四維,左而(ér)入肝,右而(ér)入肺,上(shàng)而(ér)入心,下而(ér)入腎,無往不(bù)宜。但入心則宜涼,入腎則宜熱,入肺胃則宜清降,入肝脾則宜溫升,五髒自然之(zhī)氣化,不(bù)可違也(yě)。

中氣者,經絡之(zhī)根本,經絡者,中氣之(zhī)枝葉,根本既茂,枝葉自榮,枝葉若萎,根本必枯。肝脾主營,肺胃主衛,皆中氣所變化也(yě)。凡沉、遲、微、細、弱、澀、結、代之(zhī)診,雖是(shì)經氣之(zhī)虛,而(ér)實緣中氣之(zhī)敗,仲景四逆、新加、炙甘草,方在(zài)甘草。皆用人(rén)參,補中氣以(yǐ)充經絡也(yě)。

白術止濕家之(zhī)渴,人(rén)參止燥證之(zhī)渴。白術滲土金之(zhī)濕,散濁氣而(ér)還清,清氣飄灑,真液自滴,人(rén)參潤金土之(zhī)燥,蒸清氣而(ér)爲(wéi / wèi)霧,霧氣氤氲,甘露自零。至于(yú)盛暑傷氣之(zhī)熱渴,大(dà)汗亡津之(zhī)煩躁,加人(rén)參于(yú)白虎,清金之(zhī)内,化氣生津,止渴滌煩,清補之(zhī)妙,未可言喻。麥門冬湯,方在(zài)麥冬。竹葉石膏湯,方在(zài)竹葉。二方之(zhī)用人(rén)參,清金補水之(zhī)玉津也(yě)。

熟用溫潤,生用清潤。

使用注意

《神農本草經》

人(rén)銜、鬼蓋

《本草經集注》

神草、人(rén)微、土精、血參

《神農本草經》

人(rén)銜、鬼蓋

《本草經集注》

神草、人(rén)微、土精、血參

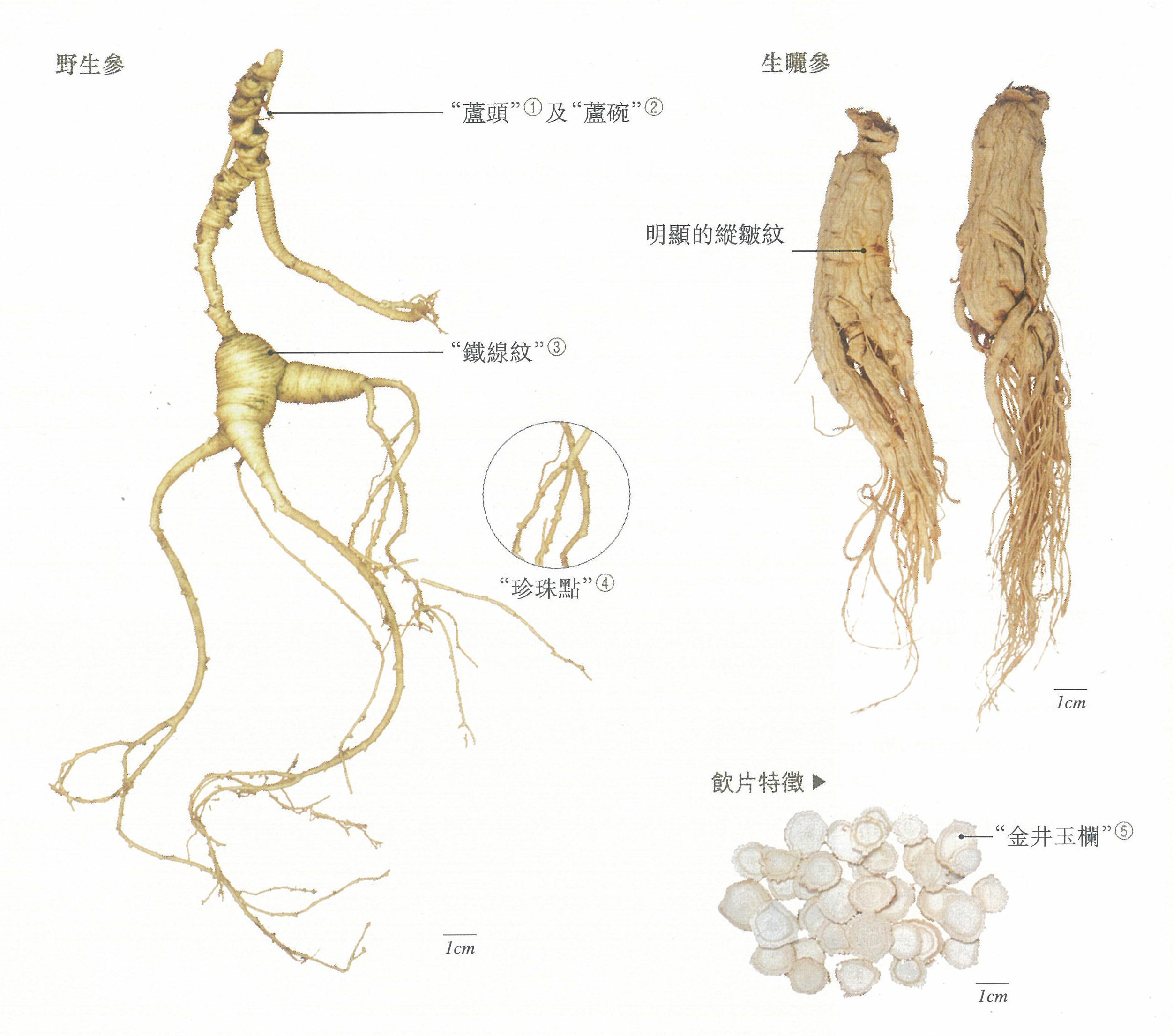

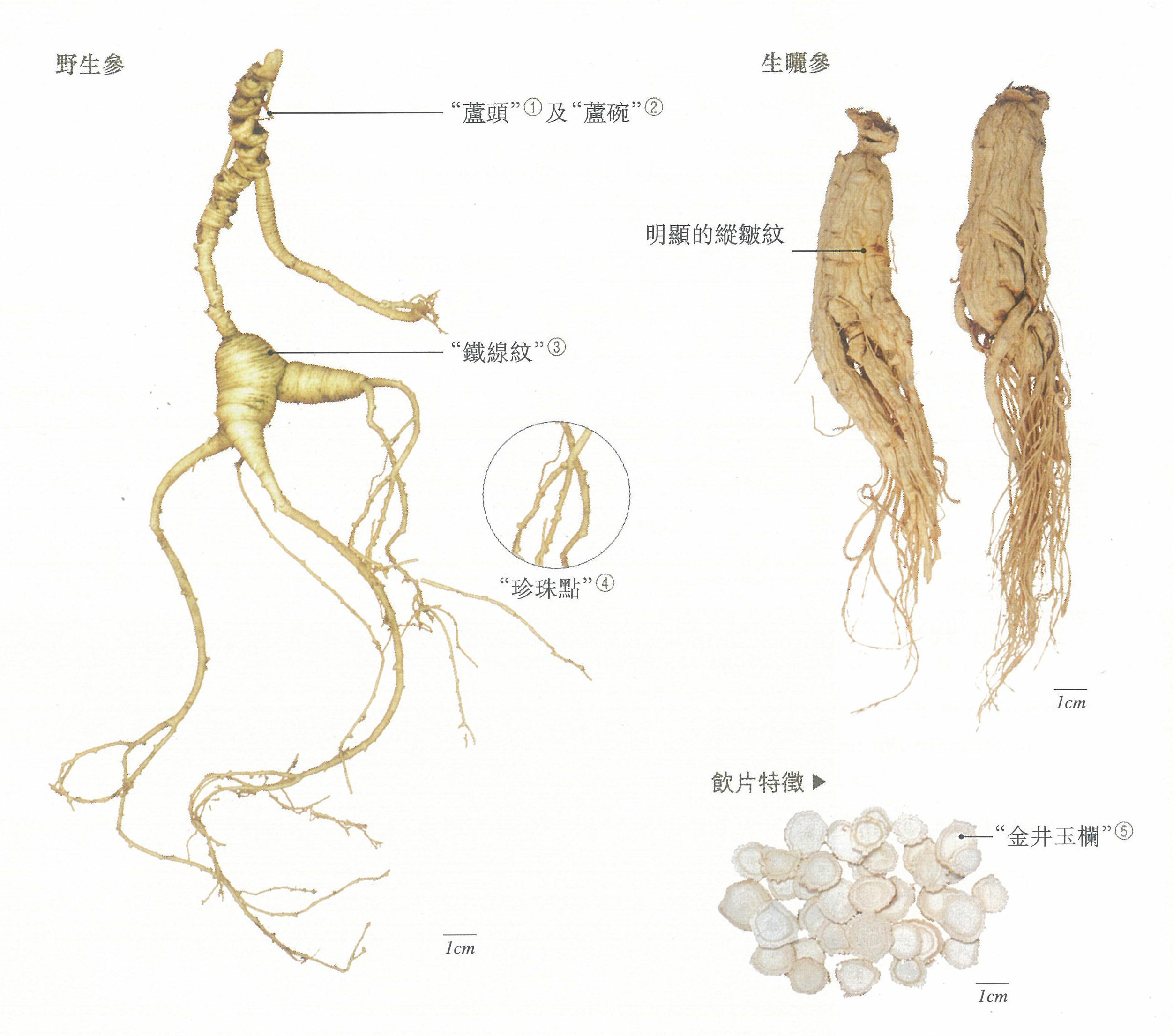

飲片圖片

生曬參:

紅參:

生曬參:

紅參:

飲片

《本草經集注》陶弘景

生上(shàng)黨山谷及遼東。二月、四月、八月上(shàng)旬采根,竹刀刮,曝幹,無令見風。

上(shàng)黨郡在(zài)冀州西南。今魏國(guó)所獻即是(shì),形長而(ér)黃,狀如防風,多潤實而(ér)甘。世用不(bù)入服乃重百濟者,形細而(ér)堅白,氣味薄于(yú)上(shàng)黨。次用高麗,高麗即是(shì)遼東。形大(dà)而(ér)虛軟,不(bù)及百濟。百濟今臣屬高麗,高麗所獻,兼有兩種,止應擇取之(zhī)爾。實用并不(bù)及上(shàng)黨者,其爲(wéi / wèi)藥切要(yào / yāo),亦與甘草同功,而(ér)易蛀蚛。唯納器中密封頭,可經年不(bù)壞。人(rén)參生一(yī / yì /yí)莖直上(shàng),四、五葉相對生,花紫色。高麗人(rén)作人(rén)參贊曰:三桠五葉,背陽向陰。欲來(lái)求我,椵樹相尋。 樹葉似桐甚大(dà),陰廣,則多生陰地(dì / de),采作甚有法。今近山亦有,但作之(zhī)不(bù)好。

《中藥大(dà)辭典》

爲(wéi / wèi)五加科植物人(rén)參的(de)根。

園參:9~10月間采挖生長6年以(yǐ)上(shàng)的(de)人(rén)參。用鎬細心的(de)刨起,防止斷根和(hé / huò)傷根,去掉泥土,再行加工。新鮮品稱"園參水子(zǐ)"。新鮮的(de)移山參稱"移山參水子(zǐ)"。

野山參:5~9月間采挖。用骨針撥松泥土,将根及須根細心拔出(chū),防止折斷,去淨泥土,莖葉。新鮮品稱"野山參水子(zǐ)"。

生于(yú)茂密的(de)林中。分布黑龍江、吉林、遼甯和(hé / huò)河北北部的(de)深山中。遼甯和(hé / huò)吉林有大(dà)量栽培。野生的(de)稱"野山參";栽培的(de)稱"園參"。如将幼小的(de)野山參移植于(yú)田間,或将幼小的(de)園參移植于(yú)山野而(ér)成長的(de)人(rén)參,稱爲(wéi / wèi)"移山參"。

《本草經集注》陶弘景

生上(shàng)黨山谷及遼東。二月、四月、八月上(shàng)旬采根,竹刀刮,曝幹,無令見風。

上(shàng)黨郡在(zài)冀州西南。今魏國(guó)所獻即是(shì),形長而(ér)黃,狀如防風,多潤實而(ér)甘。世用不(bù)入服乃重百濟者,形細而(ér)堅白,氣味薄于(yú)上(shàng)黨。次用高麗,高麗即是(shì)遼東。形大(dà)而(ér)虛軟,不(bù)及百濟。百濟今臣屬高麗,高麗所獻,兼有兩種,止應擇取之(zhī)爾。實用并不(bù)及上(shàng)黨者,其爲(wéi / wèi)藥切要(yào / yāo),亦與甘草同功,而(ér)易蛀蚛。唯納器中密封頭,可經年不(bù)壞。人(rén)參生一(yī / yì /yí)莖直上(shàng),四、五葉相對生,花紫色。高麗人(rén)作人(rén)參贊曰:三桠五葉,背陽向陰。欲來(lái)求我,椵樹相尋。 樹葉似桐甚大(dà),陰廣,則多生陰地(dì / de),采作甚有法。今近山亦有,但作之(zhī)不(bù)好。

《中藥大(dà)辭典》

爲(wéi / wèi)五加科植物人(rén)參的(de)根。

園參:9~10月間采挖生長6年以(yǐ)上(shàng)的(de)人(rén)參。用鎬細心的(de)刨起,防止斷根和(hé / huò)傷根,去掉泥土,再行加工。新鮮品稱"園參水子(zǐ)"。新鮮的(de)移山參稱"移山參水子(zǐ)"。

野山參:5~9月間采挖。用骨針撥松泥土,将根及須根細心拔出(chū),防止折斷,去淨泥土,莖葉。新鮮品稱"野山參水子(zǐ)"。

生于(yú)茂密的(de)林中。分布黑龍江、吉林、遼甯和(hé / huò)河北北部的(de)深山中。遼甯和(hé / huò)吉林有大(dà)量栽培。野生的(de)稱"野山參";栽培的(de)稱"園參"。如将幼小的(de)野山參移植于(yú)田間,或将幼小的(de)園參移植于(yú)山野而(ér)成長的(de)人(rén)參,稱爲(wéi / wèi)"移山參"。

加工

《雷公炮炙論》

雷公雲:凡使,要(yào / yāo)肥大(dà),塊如雞腿并似人(rén)形者。

凡采得,陰幹,去四邊蘆頭并黑者,剉入藥中。

夏中少使,發心痃之(zhī)患也(yě)。

《中藥大(dà)辭典》

糖參類:除去蘆頭,切段即可。

紅參類:除去蘆頭,切段。或以(yǐ)濕布包襄,潤軟後切片,晾幹。

《雷公炮炙論》

雷公雲:凡使,要(yào / yāo)肥大(dà),塊如雞腿并似人(rén)形者。

凡采得,陰幹,去四邊蘆頭并黑者,剉入藥中。

夏中少使,發心痃之(zhī)患也(yě)。

《中藥大(dà)辭典》

糖參類:除去蘆頭,切段即可。

紅參類:除去蘆頭,切段。或以(yǐ)濕布包襄,潤軟後切片,晾幹。

杭州大都醫藥有限責任公司 Copyright © 2014-2016 www.huadupharm.com All rights reserved 京ICP證000000号