優質産品展示

Project

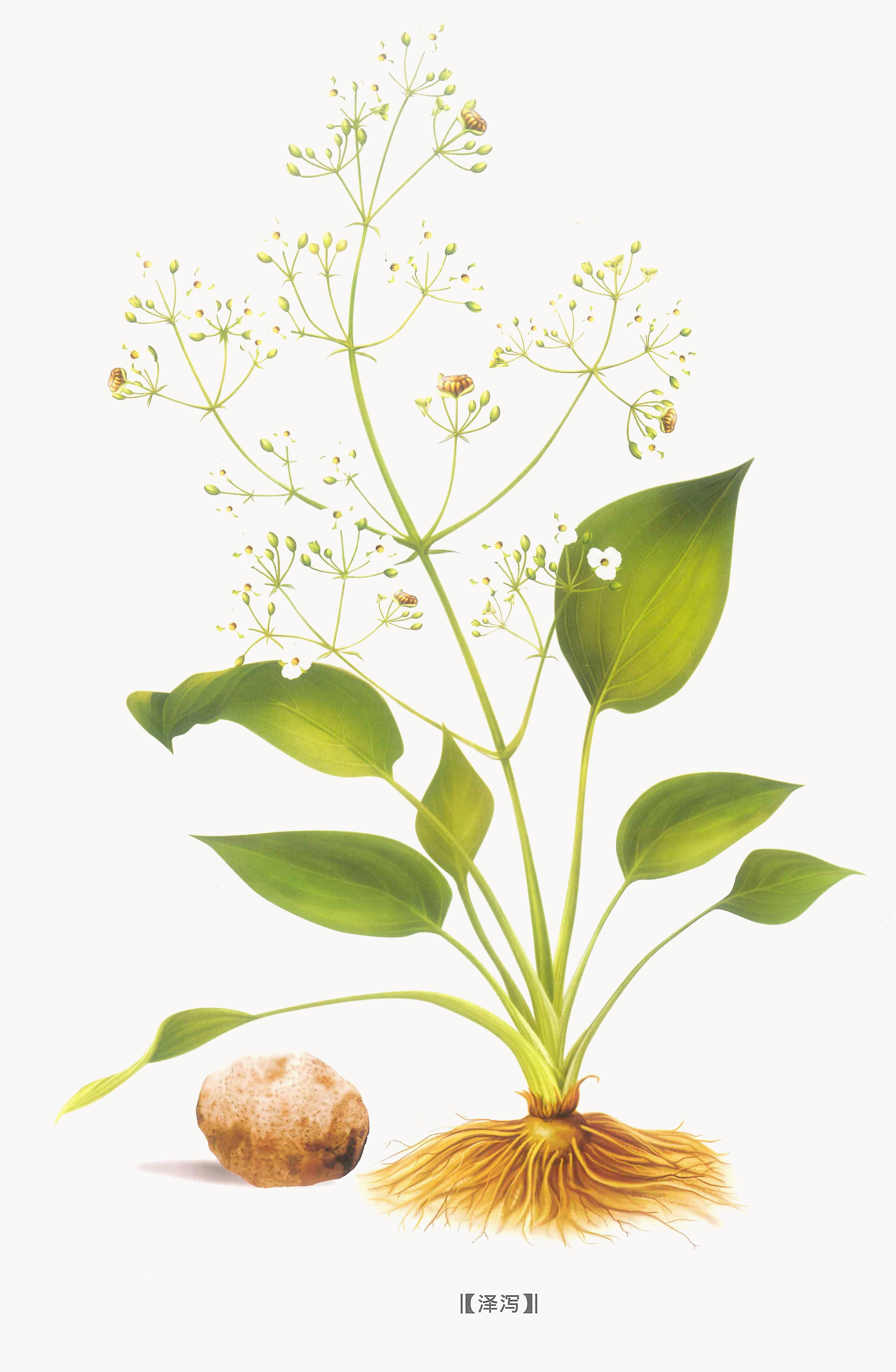

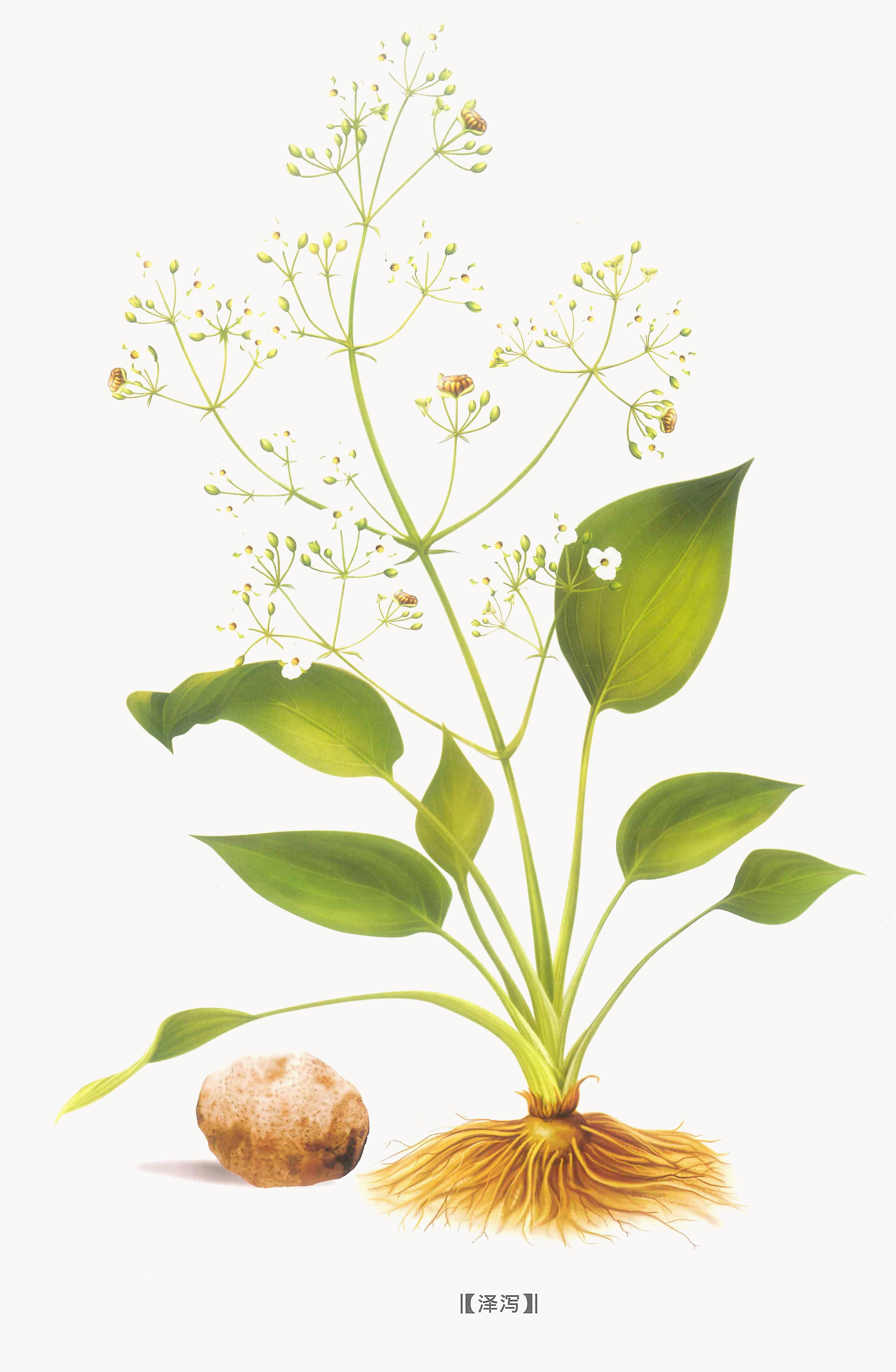

澤瀉

¥ 0.00

0.00

澤瀉

藥材圖片

功效

《神農本草經》

味甘,寒。主風寒濕痹,乳難。消水,養五髒,益氣力,肥健。久服耳目聰明,不(bù)饑,延年,輕身,面生光,能行水上(shàng)。

《本草經集注》陶弘景

味甘、鹹,寒,無毒。主治風寒濕痹,乳難,消水,養五髒,益氣力,肥健。補虛損五勞,除五髒痞滿,起陰氣,止洩精、消渴、淋瀝,逐膀胱三焦停水。久服耳目聰明,不(bù)饑,延年,輕身,面生光,能行水上(shàng)。

《雷公炮制藥性解》李中梓

味甘鹹,性寒無毒,入膀胱、腎、三焦、小腸四經。主去胞垢,退陰汗,治小便淋澀仙藥,療水病濕腫靈丹。畏海蛤,文蛤。色白者佳。

澤瀉下降爲(wéi / wèi)陰,專主滲洩,宜入膀胱諸經。其行水之(zhī)功過于(yú)豬苓。

《本草經解》葉天士

味甘,寒。主風寒濕痹,乳難。消水,養五髒,益氣力,肥健。久服耳目聰明,不(bù)饑,延年,輕身,面生光,能行水上(shàng)。

澤瀉氣寒,禀天冬寒之(zhī)水氣,入足太陽寒水膀胱經;味甘無毒,得地(dì / de)中正之(zhī)土味,入足太陰脾經。氣降味和(hé / huò),陰也(yě)。

其主風寒濕痹者,風寒濕三者合而(ér)成痹,痹則血閉而(ér)肌肉麻木也(yě);澤瀉味甘益脾,脾濕去,則血行而(ér)肌肉活,痹症瘳矣。其主乳難者,脾統血,血不(bù)化,乳所以(yǐ)難也(yě);味甘益脾,脾濕行則血運而(ér)乳通也(yě)。

其主養五髒益氣力肥健者,蓋五髒藏陰者也(yě),而(ér)脾爲(wéi / wèi)之(zhī)原,脾主肌肉而(ér)性惡濕;澤瀉瀉濕,濕去則脾健,脾乃後天之(zhī)本,所以(yǐ)肌肉長而(ér)氣力益。陰血充而(ér)五髒得所養也(yě),其消水者,所以(yǐ)肌肉長而(ér)氣力益。陰血充而(ér)五髒得所養也(yě),其消水者,入膀胱氣寒下洩也(yě)。

久服耳目聰明,不(bù)饑,延年輕身者,腎與膀胱爲(wéi / wèi)表裏,膀胱水道(dào)通則腎之(zhī)精道(dào)固,精足則氣充,腎開竅于(yú)耳,所以(yǐ)耳聰;水之(zhī)精爲(wéi / wèi)目瞳子(zǐ),所以(yǐ)明目。腎者胃之(zhī)關,關門固所以(yǐ)不(bù)饑;腎氣納,所以(yǐ)延年輕身也(yě)。其言面生光能行水上(shàng)者,脾爲(wéi / wèi)濕土,濕則重,燥則輕,輕則能行水上(shàng),脾統血,血充則面有光彩也(yě),蓋表其利水有固腎之(zhī)功、燥濕有健脾之(zhī)效也(yě)。

《長沙藥解》黃元禦

味鹹,微寒,入足少陰腎、足太陽膀胱經。燥土瀉濕,利水通淋,除飲家之(zhī)眩冒,療濕病之(zhī)燥渴,氣鼓水脹皆靈,膈噎反胃俱效。

《神農本草經》

味甘,寒。主風寒濕痹,乳難。消水,養五髒,益氣力,肥健。久服耳目聰明,不(bù)饑,延年,輕身,面生光,能行水上(shàng)。

《本草經集注》陶弘景

味甘、鹹,寒,無毒。主治風寒濕痹,乳難,消水,養五髒,益氣力,肥健。補虛損五勞,除五髒痞滿,起陰氣,止洩精、消渴、淋瀝,逐膀胱三焦停水。久服耳目聰明,不(bù)饑,延年,輕身,面生光,能行水上(shàng)。

《雷公炮制藥性解》李中梓

味甘鹹,性寒無毒,入膀胱、腎、三焦、小腸四經。主去胞垢,退陰汗,治小便淋澀仙藥,療水病濕腫靈丹。畏海蛤,文蛤。色白者佳。

澤瀉下降爲(wéi / wèi)陰,專主滲洩,宜入膀胱諸經。其行水之(zhī)功過于(yú)豬苓。

《本草經解》葉天士

味甘,寒。主風寒濕痹,乳難。消水,養五髒,益氣力,肥健。久服耳目聰明,不(bù)饑,延年,輕身,面生光,能行水上(shàng)。

澤瀉氣寒,禀天冬寒之(zhī)水氣,入足太陽寒水膀胱經;味甘無毒,得地(dì / de)中正之(zhī)土味,入足太陰脾經。氣降味和(hé / huò),陰也(yě)。

其主風寒濕痹者,風寒濕三者合而(ér)成痹,痹則血閉而(ér)肌肉麻木也(yě);澤瀉味甘益脾,脾濕去,則血行而(ér)肌肉活,痹症瘳矣。其主乳難者,脾統血,血不(bù)化,乳所以(yǐ)難也(yě);味甘益脾,脾濕行則血運而(ér)乳通也(yě)。

其主養五髒益氣力肥健者,蓋五髒藏陰者也(yě),而(ér)脾爲(wéi / wèi)之(zhī)原,脾主肌肉而(ér)性惡濕;澤瀉瀉濕,濕去則脾健,脾乃後天之(zhī)本,所以(yǐ)肌肉長而(ér)氣力益。陰血充而(ér)五髒得所養也(yě),其消水者,所以(yǐ)肌肉長而(ér)氣力益。陰血充而(ér)五髒得所養也(yě),其消水者,入膀胱氣寒下洩也(yě)。

久服耳目聰明,不(bù)饑,延年輕身者,腎與膀胱爲(wéi / wèi)表裏,膀胱水道(dào)通則腎之(zhī)精道(dào)固,精足則氣充,腎開竅于(yú)耳,所以(yǐ)耳聰;水之(zhī)精爲(wéi / wèi)目瞳子(zǐ),所以(yǐ)明目。腎者胃之(zhī)關,關門固所以(yǐ)不(bù)饑;腎氣納,所以(yǐ)延年輕身也(yě)。其言面生光能行水上(shàng)者,脾爲(wéi / wèi)濕土,濕則重,燥則輕,輕則能行水上(shàng),脾統血,血充則面有光彩也(yě),蓋表其利水有固腎之(zhī)功、燥濕有健脾之(zhī)效也(yě)。

《長沙藥解》黃元禦

味鹹,微寒,入足少陰腎、足太陽膀胱經。燥土瀉濕,利水通淋,除飲家之(zhī)眩冒,療濕病之(zhī)燥渴,氣鼓水脹皆靈,膈噎反胃俱效。

常用方

《本草經解》葉天士

澤瀉同白茯、白術、豬苓、肉桂,名五苓散,治濕熱。同山藥、山萸、白茯、丹皮、生地(dì / de)、北味,名都氣湯,補腎真陰,及小兒行語遲。同白茯、建蘭葉、豬苓,治飲痰咳嗽。

《長沙藥解》黃元禦

《金匮》澤瀉湯,澤瀉五兩,白術二兩。治心下有支飲,其人(rén)苦冒眩者。以(yǐ)飲在(zài)心下,阻隔陽氣下降之(zhī)路。陽不(bù)根陰,升浮旋轉,故神氣昏冒而(ér)眩暈。此緣土濕不(bù)能制水,故支飲上(shàng)泛。澤瀉瀉其水,白術燥其土也(yě)。

澤瀉鹹寒滲利,走水府而(ér)開閉癃,較之(zhī)二苓淡滲,更爲(wéi / wèi)迅速。五苓、八味、茯苓、澤瀉、當歸、芍藥諸方皆用之(zhī),取其下達之(zhī)速,善決水窦,以(yǐ)瀉土濕也(yě)。

《本草經解》葉天士

澤瀉同白茯、白術、豬苓、肉桂,名五苓散,治濕熱。同山藥、山萸、白茯、丹皮、生地(dì / de)、北味,名都氣湯,補腎真陰,及小兒行語遲。同白茯、建蘭葉、豬苓,治飲痰咳嗽。

《長沙藥解》黃元禦

《金匮》澤瀉湯,澤瀉五兩,白術二兩。治心下有支飲,其人(rén)苦冒眩者。以(yǐ)飲在(zài)心下,阻隔陽氣下降之(zhī)路。陽不(bù)根陰,升浮旋轉,故神氣昏冒而(ér)眩暈。此緣土濕不(bù)能制水,故支飲上(shàng)泛。澤瀉瀉其水,白術燥其土也(yě)。

澤瀉鹹寒滲利,走水府而(ér)開閉癃,較之(zhī)二苓淡滲,更爲(wéi / wèi)迅速。五苓、八味、茯苓、澤瀉、當歸、芍藥諸方皆用之(zhī),取其下達之(zhī)速,善決水窦,以(yǐ)瀉土濕也(yě)。

使用注意

《本經》

水瀉、芒芋、鹄瀉

《集注》

及瀉

《本經》

水瀉、芒芋、鹄瀉

《集注》

及瀉

飲片圖片

飲片

《本草經集注》陶弘景

生汝南池澤。五月、六月、八月采根,陰幹。

汝南郡屬豫州。今近道(dào)亦有,不(bù)堪用。惟用漢中、南鄭、青、代,形大(dà)而(ér)長,尾間必有兩歧爲(wéi / wèi)好。此物易朽蠹,常須密藏之(zhī)。葉狹長,叢生諸淺水中。《仙經》服食斷谷皆用之(zhī)。亦雲身輕,能步行水上(shàng)。

《中藥大(dà)辭典》

爲(wéi / wèi)澤瀉科植物澤瀉的(de)塊莖。冬季葉子(zǐ)枯萎時(shí),采挖塊莖,除去莖葉及須根,洗淨,用微火烘幹,再撞去須根及粗皮。

生于(yú)沼澤邊緣。分布黑龍江、吉林、遼甯、河北、河南、山東、江蘇,浙江、福建、江西,四川、貴州、雲南、新疆等地(dì / de)。四川、福建有大(dà)面積的(de)栽培。

《本草經集注》陶弘景

生汝南池澤。五月、六月、八月采根,陰幹。

汝南郡屬豫州。今近道(dào)亦有,不(bù)堪用。惟用漢中、南鄭、青、代,形大(dà)而(ér)長,尾間必有兩歧爲(wéi / wèi)好。此物易朽蠹,常須密藏之(zhī)。葉狹長,叢生諸淺水中。《仙經》服食斷谷皆用之(zhī)。亦雲身輕,能步行水上(shàng)。

《中藥大(dà)辭典》

爲(wéi / wèi)澤瀉科植物澤瀉的(de)塊莖。冬季葉子(zǐ)枯萎時(shí),采挖塊莖,除去莖葉及須根,洗淨,用微火烘幹,再撞去須根及粗皮。

生于(yú)沼澤邊緣。分布黑龍江、吉林、遼甯、河北、河南、山東、江蘇,浙江、福建、江西,四川、貴州、雲南、新疆等地(dì / de)。四川、福建有大(dà)面積的(de)栽培。

加工

《雷公炮炙論》

雷公雲:凡使,不(bù)計多少,細剉,酒浸一(yī / yì /yí)宿,漉出(chū),曝幹,任用也(yě)。

《中藥大(dà)辭典》

澤瀉:揀去雜質,大(dà)小分檔,用水浸泡,至八成透撈出(chū),曬晾,悶潤至内外濕度均勻,切片,曬幹。

鹽澤瀉:取澤瀉片,用鹽水噴灑拌勻,稍悶潤,置鍋内用文火微炒至表面略現黃色取出(chū),晾幹。(每澤瀉片100斤,用鹽二斤八蔭,加适量開水化開澄清)

《雷公炮炙論》

雷公雲:凡使,不(bù)計多少,細剉,酒浸一(yī / yì /yí)宿,漉出(chū),曝幹,任用也(yě)。

《中藥大(dà)辭典》

澤瀉:揀去雜質,大(dà)小分檔,用水浸泡,至八成透撈出(chū),曬晾,悶潤至内外濕度均勻,切片,曬幹。

鹽澤瀉:取澤瀉片,用鹽水噴灑拌勻,稍悶潤,置鍋内用文火微炒至表面略現黃色取出(chū),晾幹。(每澤瀉片100斤,用鹽二斤八蔭,加适量開水化開澄清)

杭州大都醫藥有限責任公司 Copyright © 2014-2016 www.huadupharm.com All rights reserved 京ICP證000000号