優質産品展示

Project

巴戟天

味辛,微溫。主大(dà)風邪氣,陰痿不(bù)起,強筋骨,安五髒,補中,增志,益氣。

¥ 0.00

0.00

味辛,微溫。主大(dà)風邪氣,陰痿不(bù)起,強筋骨,安五髒,補中,增志,益氣。

巴戟天

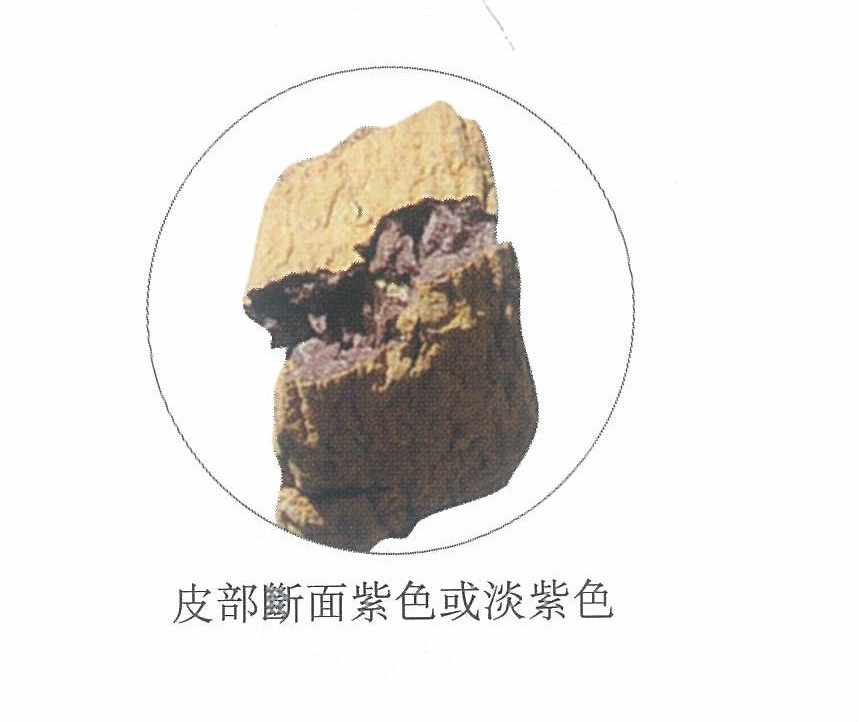

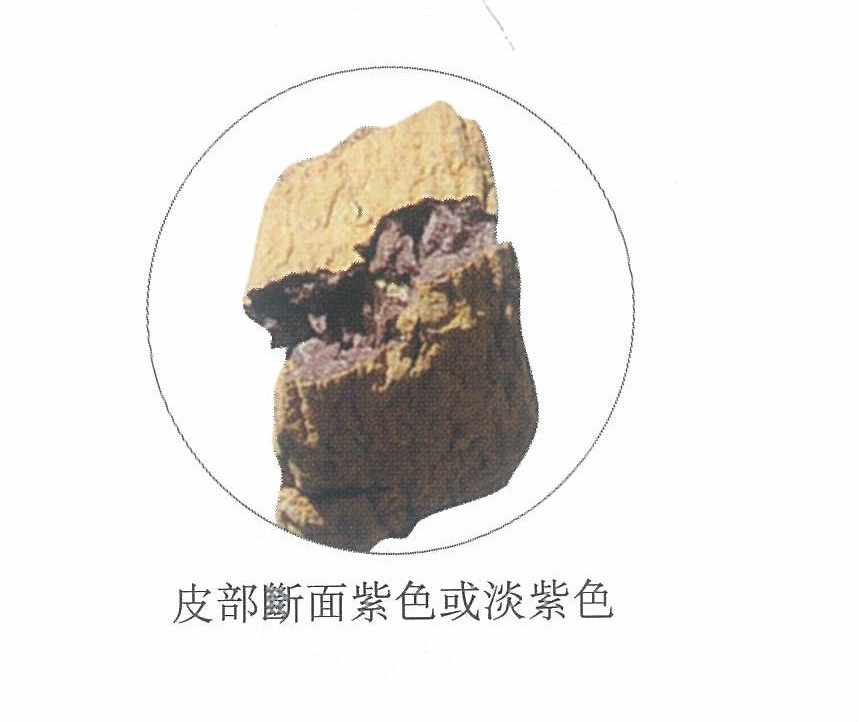

藥材圖片

功效

《神農本草經》

味辛,微溫。主大(dà)風邪氣,陰痿不(bù)起,強筋骨,安五髒,補中,增志,益氣。

《本草經集注》陶弘景

味辛、甘,微溫,無毒。主治大(dà)風邪氣,陰痿不(bù)起,強筋骨,安五髒,補中,增志,益氣。治頭面遊風,小腹及陰中相引痛,下氣,補五勞,益精,利男子(zǐ)。

《雷公炮制藥性解》李中梓

味辛甘,性微溫無毒,入脾、腎二經。主助腎添精,除一(yī / yì /yí)切風及邪氣。酒浸用。

巴戟之(zhī)溫,本專補腎,而(ér)肺乃腎之(zhī)母也(yě),且其味辛,故兼入之(zhī)以(yǐ)療風。

《本草經解》葉天士

氣微溫,味辛甘,無毒,主大(dà)風邪氣,陰痿不(bù)起,強筋骨,安五髒補中,增志益氣,(酒焙)

巴戟天氣微溫,禀天春升之(zhī)木氣,入足厥陰肝經;味辛甘無毒,得地(dì / de)金土二味,入足陽明燥金胃經。氣味俱升,陽也(yě)。

風氣通肝,巴戟入肝,辛甘發散,主大(dà)風邪氣,散而(ér)瀉之(zhī)也(yě)。

陰者宗筋也(yě),宗筋屬肝,痿而(ér)不(bù)起,則肝已全無鼓動之(zhī)陽矣;巴戟氣溫益陽,所以(yǐ)主之(zhī)。蓋巴戟治陽虛之(zhī)痿,淫羊藿治陰虛之(zhī)痿也(yě)。

肝主筋,腎主骨;辛溫益肝腎,故能強筋骨也(yě)。胃者五髒之(zhī)原,十二經之(zhī)長;辛甘入胃,溫助胃陽,則五髒皆安也(yě)。胃爲(wéi / wèi)中央土,土溫則中自補矣,腎統氣而(ér)藏志;巴戟氣溫益肝,肝者敢也(yě),肝氣不(bù)餒,則不(bù)耗腎,而(ér)志氣增益也(yě)。

《玉楸藥解》黃元禦

味辛、甘,微溫,入足少陰腎、足厥陰肝經。強筋健骨,秘精壯陽。

巴戟天溫補精血,滋益宗筋,治陽痿精滑,鬼交夢遺。驅逐脈風,消除痂癞。

《神農本草經》

味辛,微溫。主大(dà)風邪氣,陰痿不(bù)起,強筋骨,安五髒,補中,增志,益氣。

《本草經集注》陶弘景

味辛、甘,微溫,無毒。主治大(dà)風邪氣,陰痿不(bù)起,強筋骨,安五髒,補中,增志,益氣。治頭面遊風,小腹及陰中相引痛,下氣,補五勞,益精,利男子(zǐ)。

《雷公炮制藥性解》李中梓

味辛甘,性微溫無毒,入脾、腎二經。主助腎添精,除一(yī / yì /yí)切風及邪氣。酒浸用。

巴戟之(zhī)溫,本專補腎,而(ér)肺乃腎之(zhī)母也(yě),且其味辛,故兼入之(zhī)以(yǐ)療風。

《本草經解》葉天士

氣微溫,味辛甘,無毒,主大(dà)風邪氣,陰痿不(bù)起,強筋骨,安五髒補中,增志益氣,(酒焙)

巴戟天氣微溫,禀天春升之(zhī)木氣,入足厥陰肝經;味辛甘無毒,得地(dì / de)金土二味,入足陽明燥金胃經。氣味俱升,陽也(yě)。

風氣通肝,巴戟入肝,辛甘發散,主大(dà)風邪氣,散而(ér)瀉之(zhī)也(yě)。

陰者宗筋也(yě),宗筋屬肝,痿而(ér)不(bù)起,則肝已全無鼓動之(zhī)陽矣;巴戟氣溫益陽,所以(yǐ)主之(zhī)。蓋巴戟治陽虛之(zhī)痿,淫羊藿治陰虛之(zhī)痿也(yě)。

肝主筋,腎主骨;辛溫益肝腎,故能強筋骨也(yě)。胃者五髒之(zhī)原,十二經之(zhī)長;辛甘入胃,溫助胃陽,則五髒皆安也(yě)。胃爲(wéi / wèi)中央土,土溫則中自補矣,腎統氣而(ér)藏志;巴戟氣溫益肝,肝者敢也(yě),肝氣不(bù)餒,則不(bù)耗腎,而(ér)志氣增益也(yě)。

《玉楸藥解》黃元禦

味辛、甘,微溫,入足少陰腎、足厥陰肝經。強筋健骨,秘精壯陽。

巴戟天溫補精血,滋益宗筋,治陽痿精滑,鬼交夢遺。驅逐脈風,消除痂癞。

常用方

《本草經解》葉天士

巴戟天同五味、苁蓉、山茱萸、鹿茸、柏仁、杞子(zǐ)、補骨脂,治陰痿。同鹿角、柏仁、天冬、遠志、蓮須、覆盆、黃柏,治夜夢鬼交洩精,同熟大(dà)黃,治飲酒人(rén)腳軟。

《本草經解》葉天士

巴戟天同五味、苁蓉、山茱萸、鹿茸、柏仁、杞子(zǐ)、補骨脂,治陰痿。同鹿角、柏仁、天冬、遠志、蓮須、覆盆、黃柏,治夜夢鬼交洩精,同熟大(dà)黃,治飲酒人(rén)腳軟。

使用注意

巴戟

巴戟

飲片圖片

飲片

《本草經集注》陶弘景

生巴郡及下邳山谷。二月、八月采根,陰幹。

今亦用建平、宜都者,狀如牡丹而(ér)細,外赤内黑,用之(zhī)打去心。

《中藥大(dà)辭典》

爲(wéi / wèi)茜草科植物巴戟天的(de)根。冬、春季采挖,洗淨泥土,除去須根,曬至6~7成幹,用木糙輕輕捶扁,曬幹;或先蒸過,曬至半幹後,捶扁,曬幹。

野生于(yú)山谷、溪邊或山林下,亦有栽培。分布廣東、廣西、福建等地(dì / de)。

《本草經集注》陶弘景

生巴郡及下邳山谷。二月、八月采根,陰幹。

今亦用建平、宜都者,狀如牡丹而(ér)細,外赤内黑,用之(zhī)打去心。

《中藥大(dà)辭典》

爲(wéi / wèi)茜草科植物巴戟天的(de)根。冬、春季采挖,洗淨泥土,除去須根,曬至6~7成幹,用木糙輕輕捶扁,曬幹;或先蒸過,曬至半幹後,捶扁,曬幹。

野生于(yú)山谷、溪邊或山林下,亦有栽培。分布廣東、廣西、福建等地(dì / de)。

加工

《雷公炮炙論》

雷公雲:凡使,須用枸杞子(zǐ)湯浸一(yī / yì /yí)宿,待稍軟漉出(chū),卻,用酒浸一(yī / yì /yí)伏時(shí),又漉出(chū),用菊花同熬令焦黃,去菊花,用布拭令幹用。

《玉楸藥解》黃元禦

去梗,酒浸,蒸曬。

《中藥大(dà)辭典》

巴戟天:揀去雜質,用熱水泡透後,趁熱抽去木心,切段,曬幹。

炙巴戟:取甘草,搗碎,置鍋内加水煎湯,撈去甘草渣,加入揀淨的(de)巴戟天,煮至松軟能抽出(chū)木心時(shí)(此時(shí)餘湯不(bù)宜多),取出(chū),趁熱抽去木心,曬幹。(每巴戟天100斤,用甘草6斤4兩)

鹽巴戟:取揀淨的(de)巴戟天,用鹽水拌勻,入籠蒸透,抽去木心,曬幹。(每巴戟天100斤,用鹽2斤,加适量開水化開澄清)

《雷公炮炙論》

雷公雲:凡使,須用枸杞子(zǐ)湯浸一(yī / yì /yí)宿,待稍軟漉出(chū),卻,用酒浸一(yī / yì /yí)伏時(shí),又漉出(chū),用菊花同熬令焦黃,去菊花,用布拭令幹用。

《玉楸藥解》黃元禦

去梗,酒浸,蒸曬。

《中藥大(dà)辭典》

巴戟天:揀去雜質,用熱水泡透後,趁熱抽去木心,切段,曬幹。

炙巴戟:取甘草,搗碎,置鍋内加水煎湯,撈去甘草渣,加入揀淨的(de)巴戟天,煮至松軟能抽出(chū)木心時(shí)(此時(shí)餘湯不(bù)宜多),取出(chū),趁熱抽去木心,曬幹。(每巴戟天100斤,用甘草6斤4兩)

鹽巴戟:取揀淨的(de)巴戟天,用鹽水拌勻,入籠蒸透,抽去木心,曬幹。(每巴戟天100斤,用鹽2斤,加适量開水化開澄清)

杭州大都醫藥有限責任公司 Copyright © 2014-2016 www.huadupharm.com All rights reserved 京ICP證000000号