優質産品展示

Project

槟榔

¥ 0.00

0.00

槟榔

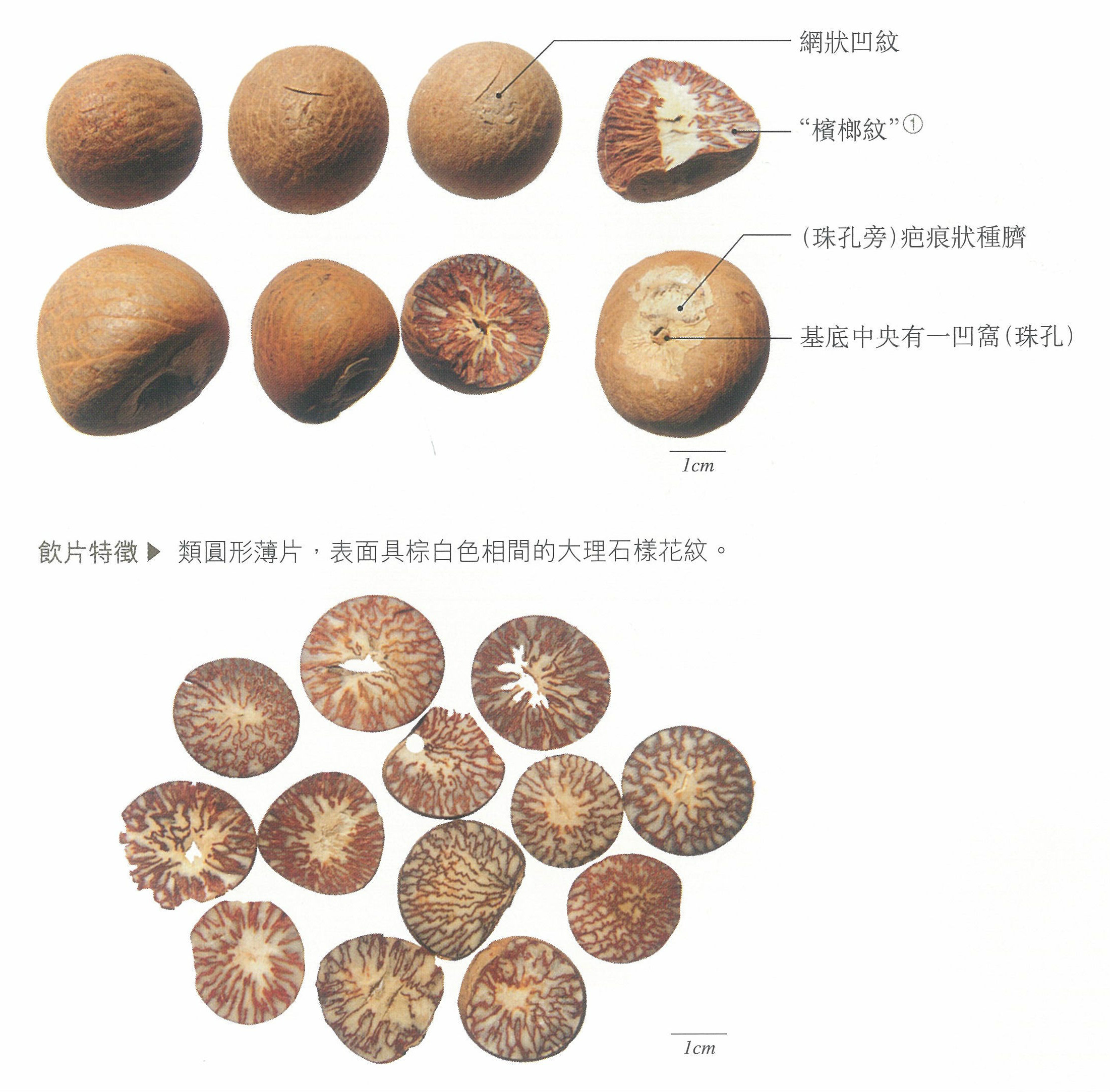

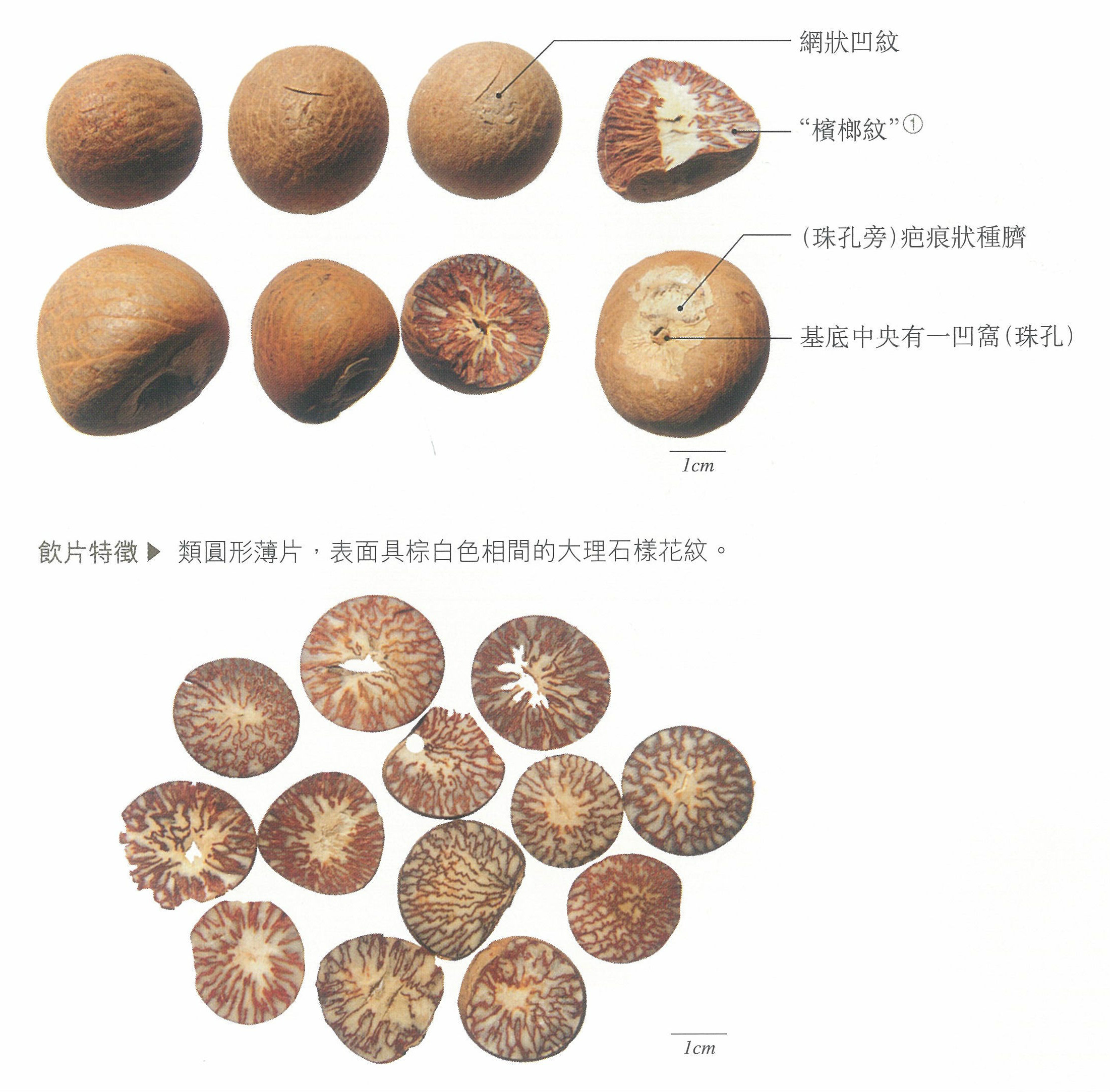

藥材圖片

功效

《本草經集注》陶弘景

味辛,溫,無毒。主治消谷,逐水,除痰 ,殺三蟲,去伏屍,治寸白。

《雷公炮制藥性解》李中梓

味辛甘澀,性溫無毒,入胃、大(dà)腸二經。主消谷逐水,宣髒利腑,攻堅行滞,除痰癖,殺三蟲,卻伏屍,療寸白,攻香港腳,解諸蠱。墜藥性如鐵石,治濃重如奔馬,見火無功。

槟榔甘溫之(zhī)品,宜于(yú)胃家,沉陰之(zhī)性,宜于(yú)大(dà)腸。考諸功驗,取其下墜,非取其破氣,廣閩多服之(zhī)者,蓋以(yǐ)地(dì / de)暖淫蒸,居民感之(zhī),氣亦上(shàng)盛,故服此以(yǐ)降之(zhī)爾。尖長者,快銳速效。

《本草經解》葉天士

氣溫,味苦辛澀,無毒,主消谷,逐水,除痰癖,殺三蟲伏屍,療寸白。

槟榔氣溫,禀天春升之(zhī)木氣,入足厥陰肝經;味苦辛澀無毒,得地(dì / de)南火西金之(zhī)燥味,入手少陰心經、足陽明燥金胃經、手陽明燥金大(dà)腸經。氣味降多于(yú)升,陰也(yě)。

足陽明爲(wéi / wèi)水谷之(zhī)海,氣溫則行,味辛則散,故主消谷逐水。手陽明爲(wéi / wèi)傳導之(zhī)官,消化不(bù)盡,則水谷留滞,變成痰癖。槟榔溫辛,具消谷之(zhī)才,苦洩有下降之(zhī)德,所以(yǐ)主之(zhī)也(yě)。

三蟲伏屍寸白,皆濕熱所化之(zhī)蟲也(yě);辛則散,澀則燥,苦則殺蟲,故主以(yǐ)上(shàng)諸蟲也(yě)。

《玉楸藥解》黃元禦

味苦、辛,澀,氣溫,入足太陰脾、足陽明胃經。降濁下氣,破郁消滿,化水谷之(zhī)陳宿,行痰飲之(zhī)停留,治心腹痛楚,療山水瘴疠。

槟榔辛溫,下氣破滞,磨堅行瘀,敗陳宿之(zhī)氣,亦有用之(zhī)良材。

《本草經集注》陶弘景

味辛,溫,無毒。主治消谷,逐水,除痰 ,殺三蟲,去伏屍,治寸白。

《雷公炮制藥性解》李中梓

味辛甘澀,性溫無毒,入胃、大(dà)腸二經。主消谷逐水,宣髒利腑,攻堅行滞,除痰癖,殺三蟲,卻伏屍,療寸白,攻香港腳,解諸蠱。墜藥性如鐵石,治濃重如奔馬,見火無功。

槟榔甘溫之(zhī)品,宜于(yú)胃家,沉陰之(zhī)性,宜于(yú)大(dà)腸。考諸功驗,取其下墜,非取其破氣,廣閩多服之(zhī)者,蓋以(yǐ)地(dì / de)暖淫蒸,居民感之(zhī),氣亦上(shàng)盛,故服此以(yǐ)降之(zhī)爾。尖長者,快銳速效。

《本草經解》葉天士

氣溫,味苦辛澀,無毒,主消谷,逐水,除痰癖,殺三蟲伏屍,療寸白。

槟榔氣溫,禀天春升之(zhī)木氣,入足厥陰肝經;味苦辛澀無毒,得地(dì / de)南火西金之(zhī)燥味,入手少陰心經、足陽明燥金胃經、手陽明燥金大(dà)腸經。氣味降多于(yú)升,陰也(yě)。

足陽明爲(wéi / wèi)水谷之(zhī)海,氣溫則行,味辛則散,故主消谷逐水。手陽明爲(wéi / wèi)傳導之(zhī)官,消化不(bù)盡,則水谷留滞,變成痰癖。槟榔溫辛,具消谷之(zhī)才,苦洩有下降之(zhī)德,所以(yǐ)主之(zhī)也(yě)。

三蟲伏屍寸白,皆濕熱所化之(zhī)蟲也(yě);辛則散,澀則燥,苦則殺蟲,故主以(yǐ)上(shàng)諸蟲也(yě)。

《玉楸藥解》黃元禦

味苦、辛,澀,氣溫,入足太陰脾、足陽明胃經。降濁下氣,破郁消滿,化水谷之(zhī)陳宿,行痰飲之(zhī)停留,治心腹痛楚,療山水瘴疠。

槟榔辛溫,下氣破滞,磨堅行瘀,敗陳宿之(zhī)氣,亦有用之(zhī)良材。

常用方

《本草經解》葉天士

槟榔同川蓮、扁豆、蓮肉、橘紅、紅曲、白芍、烏梅、葛根、枳殼,治痢下後重。同雷丸、使君子(zǐ)、白蕪荑、蘆荟、肉蔻、胡黃連,治小兒疳蛔。同楝根、鶴虱、錫灰、苡仁根、貫仲、烏梅,治一(yī / yì /yí)切寸白蟲。同茅術、草果、青皮、甘草,治瘴瘧。

《本草經解》葉天士

槟榔同川蓮、扁豆、蓮肉、橘紅、紅曲、白芍、烏梅、葛根、枳殼,治痢下後重。同雷丸、使君子(zǐ)、白蕪荑、蘆荟、肉蔻、胡黃連,治小兒疳蛔。同楝根、鶴虱、錫灰、苡仁根、貫仲、烏梅,治一(yī / yì /yí)切寸白蟲。同茅術、草果、青皮、甘草,治瘴瘧。

飲片圖片

飲片

《本草經集注》陶弘景

生南海。

此有三、四種:出(chū)交州,形小而(ér)味甘;廣州以(yǐ)南者,形大(dà)而(ér)味澀,核亦大(dà);尤大(dà)者,名楮槟榔,作藥皆用之(zhī)。又小者,南人(rén)名蒳子(zǐ),世人(rén)呼爲(wéi / wèi)槟榔孫,亦可食。

《中藥大(dà)辭典》

爲(wéi / wèi)棕榈科植物槟榔的(de)種子(zǐ)。冬、春果實成熟時(shí)采收。摘下果實,将果皮剝下,取其種子(zǐ),曬幹。

分布廣西、雲南、福建、台灣、廣東等地(dì / de)。主産廣東、雲南、台灣、廣西、福建。國(guó)外以(yǐ)印度尼西亞、印度、斯裏蘭卡,菲律賓等地(dì / de)産量最多。

《本草經集注》陶弘景

生南海。

此有三、四種:出(chū)交州,形小而(ér)味甘;廣州以(yǐ)南者,形大(dà)而(ér)味澀,核亦大(dà);尤大(dà)者,名楮槟榔,作藥皆用之(zhī)。又小者,南人(rén)名蒳子(zǐ),世人(rén)呼爲(wéi / wèi)槟榔孫,亦可食。

《中藥大(dà)辭典》

爲(wéi / wèi)棕榈科植物槟榔的(de)種子(zǐ)。冬、春果實成熟時(shí)采收。摘下果實,将果皮剝下,取其種子(zǐ),曬幹。

分布廣西、雲南、福建、台灣、廣東等地(dì / de)。主産廣東、雲南、台灣、廣西、福建。國(guó)外以(yǐ)印度尼西亞、印度、斯裏蘭卡,菲律賓等地(dì / de)産量最多。

加工

《雷公炮炙論》

雷公雲:凡使,取好存坐穩、心堅、文如流水、碎破内容如錦文者妙;半白半黑并心虛者,不(bù)入藥用。凡使,須别槟與榔。頭圓、身形矮毗者是(shì)榔;身形尖、紫文粗者是(shì)槟。槟力小,榔力大(dà)。

凡欲使,先以(yǐ)刀刮去底,細切。

勿經火,恐無力效。若熟使,不(bù)如不(bù)用

《中藥大(dà)辭典》

揀去雜質,以(yǐ)清水浸泡,按氣溫情況換水,至泡透爲(wéi / wèi)止,撈起,切片,晾幹。或取揀淨的(de)槟榔打碎如豆粒大(dà),亦可。

炒槟榔:取槟榔片置鍋中,文火炒至微微變色,取出(chū),放涼。

焦槟榔:用武火把槟榔片炒至焦黃色時(shí),噴灑清水,取出(chū),放涼。

《雷公炮炙論》

雷公雲:凡使,取好存坐穩、心堅、文如流水、碎破内容如錦文者妙;半白半黑并心虛者,不(bù)入藥用。凡使,須别槟與榔。頭圓、身形矮毗者是(shì)榔;身形尖、紫文粗者是(shì)槟。槟力小,榔力大(dà)。

凡欲使,先以(yǐ)刀刮去底,細切。

勿經火,恐無力效。若熟使,不(bù)如不(bù)用

《中藥大(dà)辭典》

揀去雜質,以(yǐ)清水浸泡,按氣溫情況換水,至泡透爲(wéi / wèi)止,撈起,切片,晾幹。或取揀淨的(de)槟榔打碎如豆粒大(dà),亦可。

炒槟榔:取槟榔片置鍋中,文火炒至微微變色,取出(chū),放涼。

焦槟榔:用武火把槟榔片炒至焦黃色時(shí),噴灑清水,取出(chū),放涼。

杭州大都醫藥有限責任公司 Copyright © 2014-2016 www.huadupharm.com All rights reserved 京ICP證000000号